국내 주류 시장이 변화하고 있다. 소주와 맥주가 압도적으로 높은 비율을 차지하던 주류 판매량 흐름은 전통주, 와인, 위스키, 위스키를 음료와 섞은 하이볼 등의 등장으로 새로운 국면을 맞았다. 특히 위스키에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있는데, 팬데믹 때 혼술이 유행하면서 쓴맛이 강한 소주 대신 풍미와 향을 즐길 수 있는 술을 찾는 수요가 높아지고 있다.

지난해 박찬욱 감독의 영화<헤어질 결심>에 등장했던 카발란은 아직까지도 품귀 현상이 지속되고 있고, 발베니, 야마자키와 같은 싱글 몰트 위스키 또한 쉽게 구하기 힘든 상황이다. 그 결과 위스키 연간 수입량은 작년 대비 72.6% 증가했고, 위스키 오픈런까지 일어나는 추세다.

위스키는 원료에 따라 몰트(맥아), 그레인(옥수수 등의 기타 곡물), 블렌디드(몰트와 그레인의 혼합)로 나뉘고, 증류 방식에 따라 싱글몰트, 블렌디드 몰트, 블렌디드와 같이 나뉠 수 있다. 싱글 몰트는 하나의 증류소에서 나온 몰트 원액으로만 증류한 것이고, 블렌디드 몰트는 여러 증류소의 몰트위스키를 블렌딩한 것, 블렌디드는 몰트와 그레인을 모두 혼합한 방식이다. 다소 복잡한 방식으로 구별되지만 위스키의 역사를 알고 나면 쉽게 이해할 수 있다.

오크 안에서 탄생한 골짜기의 술: 위스키

위스키는 증류 기술에서 시작됐다. 증류 기술의 시초가 아랍계 이슬람교도에 의해 유럽으로 전파되었다는 주장과 기독교 전교인이 아일랜드인에게 증류 기술을 가르쳤다는 주장이 대립하지만 전통적으로는 후자의 가설이 지지되고 있다. 432년 중동 지역에서 복음을 전파한 세인트 패트릭이 자신이 배운 증류 기술로 맥주를 증류하여 만든 독한 술을 생명의 물이라는 이름으로 우스게 바하(Uisge beatha)라고 붙인 게 위스키의 원조라는 가설이다. 여기서 우스게(Uisge)가 바로 우스키(Uisky)로, 아일랜드와 미국에서 위스키(Whiskey)로 이름이 바뀌며 지금의 우리가 아는 위스키가 되었다는 설이다. 지금도 아일랜드에서는 매년 3월 17일을 세인트 패트릭 축일로 지정하여 세인트 패트릭 데이를 기념하고 있다.

일반적으로 위스키 하면 떠오르는 짙은 갈색빛은 다소 뜬금없게도 세금 제도에서 유래했다. 17~18세기 당시 잉글랜드가 스코틀랜드를 완전히 지배할 목적으로 각종 규제 및 세금 제도를 신설하는 과정에서, 스코틀랜드에서 제조되는 술에도 엄청난 세금을 부과했다. 과도한 세금을 피하고자 스코틀랜드 사람들은 술을 오크통에 담아 골짜기(Glen)에 오랫동안 보관하기 시작했고 그 과정에서 오크통에서 나온 참나무 진액들이 술과 섞이며 우리가 아는 갈색을 띤 위스키가 탄생했다. 대부분 위스키 증류소의 이름이 글렌피딕, 글렌드로낙 등 글렌으로 끝나거나 시작하는 경우가 많은 것도 이러한 역사적 배경 때문이다.

위스키는 투명한 증류술이 오크통의 진액과 섞이며 탄생한 것이기에 위스키를 논할 때마다 오크통에 대한 이야기를 절대 빼놓을 수 없다. 어떤 종류의 참나무/떡갈나무를 사용하는지에 따라 맛이 달라지며, 어느 정도 숙성시키는지에 따라서도 가격과 맛이 천차만별로 달라진다. 그 때문에 위스키 제조 과정에서 오크통의 역할은 상상 이상으로 중요하다. 예를 들면 미즈나라 오크라는 오크통은 나무 자체의 밀도가 높고 섬유가 가늘기 때문에 생산성이 떨어져 위스키 숙성 시 증발량이 많지만 미즈나라만의 향 때문에 20세기 초 엄청난 열풍을 이끌기도 했다.

오크통으로 가장 많이 쓰이는 품종은 아메리칸 화이트 오크로, 생산성이 뛰어나기로 유명하다. 가공 난이도가 쉽고, 가격 또한 저렴해 대중적으로 많이 사용한다. 반면 오크통 중 가장 가격이 비싼 유러피안 오크로 만든 오크통, 셰리 버트는 가공이 까다롭고 아메리칸 화이트 오크에 비해 자라는 데 30년 이상 더 걸리지만 유러피안 오크만의 달콤한 과일 향이 담긴 꾸덕꾸덕한 맛으로 인기가 높다. 셰리 버트는 와인 숙성 오크통으로도 유명하다.

오크통에 담긴 기간 또한 위스키 맛에 엄청난 영향을 미친다. 일반적으로 잘 알려진 위스키 12년 산, 18년 산, 30년 산 등은 오크통에서 숙성된 기간을 의미한다. 12년 산을 사서 18년간 집에 비치해도 30년 산이 되지 못하는 이유가 여기 있다. 정통 위스키로 인정받기 위해서는 오크통에서 3년 이상 숙성시켜야만 하는데, 일반적으로 숙성 기간이 길수록 더 귀한 위스키로 여겨진다. 숙성 과정에서 위스키의 양이 2% 정도 증발하는데, 스코틀랜드에서는 이것을 천사의 몫(Angel’s Share)이라고 부른다. 오크통의 향이 숙성된 술과 조화를 이루는 과정에서 양이 점점 작아지는 것이다.

19세기에 시작돼 지금도 핫한: 하이볼

주류 트렌드를 가장 직접적으로 파악할 수 있는 곳 중에는 재미나게도 편의점이 있다. 4캔에 만 원-캔 맥주 시대를 지나 이제는 하이볼 캔의 시대를 맞았다. 실제로 GS리테일은 술과 음료를 섞은 제품의 매출이 전년 같은 기간 대비 177% 상승했다고 밝혔다. 위스키 제조사 골든 블루에서는 아예 하이볼 제조 기기를 도입했고, 골든 하이볼 판매량 또한 전년 동일 기간 대비 295% 상승했다.

영국이 원조라고 알려진 하이볼은 스파클링 와인을 즐기던 19세기 영국 상류층을 중심으로 도수가 높은 위스키에 소다를 섞어 마시는 트렌드에서 시작됐다. 그 당시 위스키 & 소다라고 불렸던 하이볼은 헤밍웨이의 <무기여 잘 있거라>에도 등장한다. 애주가로 알려진 헤밍웨이는 쿠바의 모히토를 가장 사랑했다고 알려져 있다.

독한 위스키를 단맛의 음료와 섞어 음료 같은 술을 만들어 낸 하이볼은 1950년대에 일본으로 수입되어, 2000년대 후반 일본에서 한국으로 수입되는 과정을 거쳐 국내 이자카야를 중심으로 유행했다. 하이볼의 원조가 일본이라는 오해가 생긴 것도 이 때문이다. 그런데 일본의 하이볼이 하이볼의 주재료인 위스키의 맛을 훼손시키지 않기 위해 당도가 낮은 탄산수를 섞는 것과 달리 국내에서는 단맛을 살리기 위해 토닉 워터와 같은 음료를 섞기 시작했다. 일본의 버블붕괴 이후 위스키 소비가 급감하자 이를 극복하기 위한 돌파구가 하이볼이었다는 점을 상기해 본다면, 일본의 하이볼은 아직도 위스키 그 자체의 정체성을 포기하지 않았다고 볼 수 있다.

취하는 술이 아닌 즐기는 술: 달라지는 주류 문화

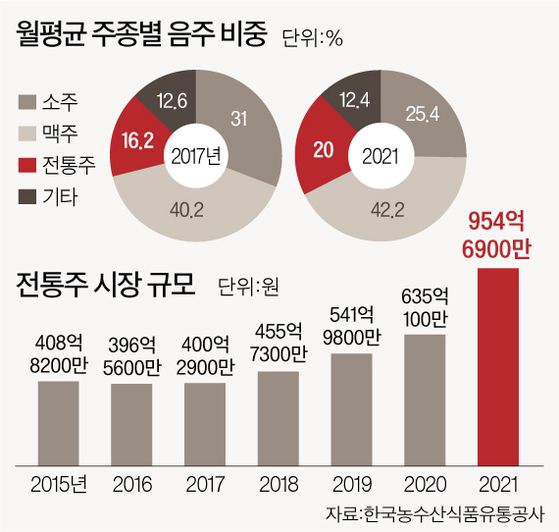

위스키와 하이볼 외에 와인, 전통주에 대한 수요 또한 증가하고 있다. 전통주 시장 규모는 2021년 기준 954억으로, 2019년 541억 원에 비해 대략 80% 정도 상승했다. 한국농수산식품유통공사에 따르면 2017년 월평균 주종별 음주 비중은 소주 31%, 전통주 16%였지만 2021년에는 소주 25%, 전통주 20%로 격차가 크게 좁혀졌다. 술을 취하기 위해 마시는 것이 아니라 미식으로서 즐기고 싶어 하는 수요가 늘어난 것이다. 술을 강권하던 회식 문화가 사라지고 각자가 즐기고 싶은 만큼 즐기자는 문화가 생겨났고, 그것이 직접적으로 사람들의 소비와 연결되고 있다.

F&B 전문 기업인 더본코리아에서 자사 회원을 대상으로 분석한 내용에 따르면 흥미롭게도 전통주를 가장 많이 구매한 회원의 연령대 비율이 20~30대-66%로 가장 높았다. 맛이 느껴지지 않을 때까지 취하기 위해 먹었던 술이 아니라 알딸딸한 기분도 유지하면서 음미할 수 있는 술을 젊은 세대가 찾기 시작한 것이다. 이처럼 사람들은 취하기 위한 술이 아니라, 취향을 드러내는 술로써 주류 문화를 재편하기 시작했다.

이러한 분위기에 힘입어 2022년 9월, 프리미엄 주류 전문 전시회인 서울바앤스피릿쇼가 삼성동 코엑스에서 개최되었는데 전년 기준에 비해 20~30대의 방문 비율이 높아졌고, 방문객 숫자도 2배 이상 증가했다. 157개의 브랜드가 참여한 서울바앤스피릿쇼는 키퍼스, 지네이블, 코블러 등과 같은 국내의 정상급 바들을 초청해 각 바의 시그니처 칵테일을 선보이기도 했다.

맛있는 술을 즐기고 싶다는 마음에는 모두가 공감할 것이다. 그만큼 취하기 위한 수단으로서의 술이 아닌 즐기기 위한 목적으로서의 술로, 국내 주류 문화는 큰 폭의 변화를 경험해 왔다. 그 중심에는 새로운 트렌드를 만들어 가는 젊은 세대가 있다. 그러나 최근 주류 문화가 진화하는 배경에 MZ 세대의 특수한 수요가 있다는 간편한 분석에 대해서는 단호히 반대하고 싶다.

과거 한국에서의 주류문화는 당황스러울 정도로 단선적이었다. 특정 계층을 제외하고는 소주와 맥주 그리고 둘을 섞은 폭탄주 이외의 술을 즐기기 어려웠다. 그랬던 우리의 주류 문화가 다양한 취향과 수요를 충족시키는 방향으로 변화하는 현상을 특정 세대로 인한 영향보다 다양해진 주류 시장의 선택지 속에서 자신만의 것을 찾아가는 흐름의 변화로 바라보는 시선이 필요하다. 소주와 맥주 이외의 주류에 대한 관심 증가를 허세로 이해하기보다 성공한 어른의 술이라는 다소 계급적인 이미지였던 위스키가 대중화되는 과정으로 이해하는 것은 어떨까?