3 Dots

▪1927년 폴란드 바르샤바에서 시작된 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르는 5년마다 개최되는 세계 최초 단일 작곡가 중심의 피아노 대회로, 참가자들은 예선부터 결선까지 쇼팽의 다양한 작품을 연주한다.

▪엘리자베스 여왕의 철학이 바탕이 된 퀸 엘리자베스 콩쿠르는 1937년 벨기에 브뤼셀에서 출발해 매년 첼로, 피아노, 바이올린, 성악 부문을 격년으로 개최하며, 창작곡부터 협주곡까지 고난도의 레퍼토리를 요구하는 4단계 심사를 통해 세계적인 아티스트를 발굴한다.

▪냉전 시대 미국의 영웅으로 떠오른 반 클라이번을 기리며 1958년 텍사스 포트워스에서 시작된 반 클라이번 콩쿠르는 4년마다 열리는 세계적 피아노 경연으로, 철저한 심사와 대규모 상금, 생중계 시스템을 갖춘 미국식 콩쿠르 모델로 성장했다.

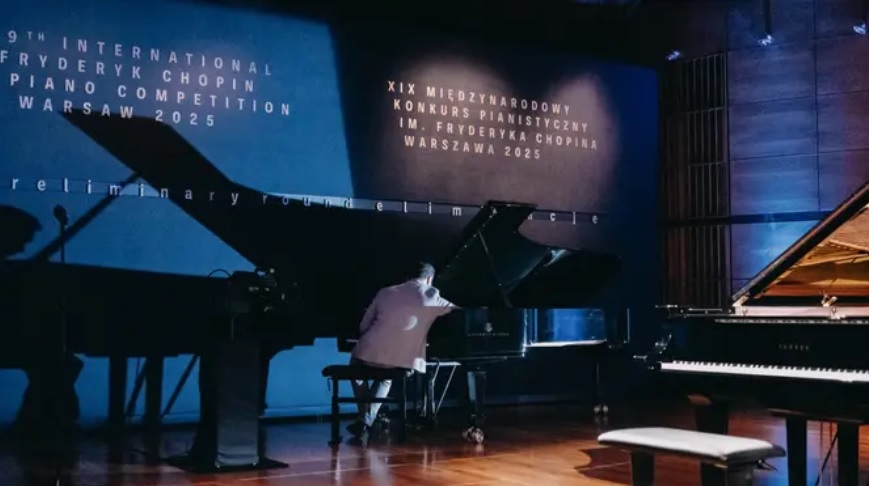

지난 5월 4일, 12일 간에 걸친 제19회 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르(International Fryderyk Chopin Piano Competition)의 예선이 끝난 뒤 이튿날 85명의 본선 진출자가 발표됐다. 28개국 162명(기권자 제외)이 참가한 예선에서 한국인 참가자 이효, 이관욱, 나카시마 유리아(한·일 이중국적)가 예선을 통과했으며 2016년 폴란드 파데레프스키 콩쿠르(International Ignacy Jan Paderewski Piano Competition) 우승으로 본선 진출 자격을 얻은 이혁 포함, 총 4명의 한국인이 본선에 진출했다. 그리고 같은 달 5일과 21일에 두 번의 큰 국제 피아노 콩쿠르가 열렸다. 바로 퀸 엘리자베스 콩쿠르(Queen Elisabeth Competition)와 반 클라이번 콩쿠르(Van Cliburn International Piano Competition)이다. 종목을 해마다 바꿔가며 열리는 퀸 엘리자베스 콩쿠르(바이올린–피아노–첼로–성악 순), 4년마다 열리는 반 클라이번 콩쿠르, 그리고 5년 주기의 쇼팽 콩쿠르가 한 해에 모두 개최되는 것은 매우 이례적인 일이다. 2015년 쇼팽 콩쿠르·퀸 엘리자베스 피아노 콩쿠르·차이코프스키 콩쿠르가 한 해에 나란히 열린 이후, 세 개 이상의 주요 국제 피아노 콩쿠르가 동일한 해에 개최되는 것은 이번이 역사상 두 번째다. 특히 쇼팽 콩쿠르는 올해로 100주년을 맞이해 그 의미가 더욱 크다.

콩쿠르는 “함께 달리다” 또는 “경쟁하다”라는 뜻의 라틴어 Concursus에서 유래했다. 이 어원은 콩쿠르가 단순히 승패를 가르는 경합이 아니라 같은 목표를 향해 각자의 방식으로 나아가는 창의적 도전의 장임을 시사한다. 귀족과 교회의 후원 아래 열린 중세와 르네상스 시대의 음악 경연은 연주자들에게 사회 상류층 앞에서 자신의 음악적 역량을 펼칠 중요한 기회였다. 이러한 전통은 근대로 접어들며 평가 기준을 갖춘 제도화된 경연으로 구조화되었다. 현재 국제 콩쿠르의 모델이 된 것은 19세기 프랑스 파리 음악원(Conservatoire de Paris)에서 개최되던 내부 경연으로, 음악원이 최고의 연주자들을 선발하기 위해 경연을 조직하면서 일정한 기준과 심사 방식, 지정 레퍼토리를 갖춘 현대적 콩쿠르의 형태가 확립되었다. 이러한 흐름은 20세기 초 전 유럽으로 확산되어 폴란드의 쇼팽 콩쿠르(1927), 벨기에의 퀸 엘리자베스 콩쿠르(1937), 러시아의 차이코프스키 콩쿠르(1958), 미국의 반 클라이번 콩쿠르(1962) 등 각국의 대표적인 국제 콩쿠르가 잇따라 창설되었다. 각 콩쿠르는 자국의 문화적 자긍심을 반영하며 동시에 국제 음악계의 흐름에 기여하는 문화 외교의 장이 되었다.

건반으로 짓는 시, 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르

피아노의 시인이라 불리는 프레데리크 쇼팽(Frédéric Chopin)은 낭만주의 최고의 작곡가이자 폴란드가 낳은 가장 위대한 작곡가로 알려져 있다. 폴란드의 수도에 있는 공항이 바르샤바 쇼팽 국제공항으로 이름 붙여졌을 만큼 쇼팽은 폴란드 민족의 정체성과 독립 정신을 상징하는 중요한 인물이다. 폴란드는 20세기 초 독립 이후, 쇼팽의 음악적 유산을 기리고 그의 음악을 통해 세계 각국의 젊은 피아니스트들의 도전과 성장을 장려하기 위한 문화 사업의 일환으로 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르(International Fryderyk Chopin Piano Competition)를 창설했다. 1927년 바르샤바에서 시작된 이 콩쿠르는 세계 최초 단일 작곡가 중심의 국제 피아노 대회로, 예지 주라브스키(Jerzy Żurawlew)의 주도 아래 쇼팽 음악에 특화된 해석 무대를 마련하겠다는 이상에서 출발했다.

그 결과 쇼팽 콩쿠르는 폴란드 바르샤바에서 5년 주기로 개최되며 국제 음악계에서 가장 권위 있는 피아노 경연 중 하나로 자리 잡았다. 올해 19회를 맞은 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르는 2025년 10월 2일부터 23일까지 열릴 예정이며 예비 라운드는 같은 해 4월 23일부터 5월 4일까지 진행되었다. 대략적인 콩쿠르 진행 방식은 이렇다. 예비 심사는 참가 신청 시 제출한 영상으로 이루어지며 총감독이 임명한 위원회가 참가자들을 심사해 예선 진출자 약 160명을 선정한다. 예선 진출자는 3월 초 발표되고 이후 바르샤바 현지에서 라운드별 라이브 연주에 참여하게 된다. 예선에서는 쇼팽의 에튀드(Étude), 녹턴(Nocturne), 스케르초(Scherzo), 마주르카(Mazurka) 등 총 5곡을 연주하며 결과에 따라 약 80명이 본선에 진출한다.

본선은 1, 2, 3라운드와 결선으로 구성되고 각 단계는 공개 연주로 진행된다. 1라운드에서는 쇼팽의 에튀드(Étude), 녹턴(Nocturne), 왈츠(Waltz), 발라드(Ballade) 등을 포함한 총 4곡을 연주한다. 역시 결과에 따라 40명이 본선 2라운드에 진출한다. 2라운드에서는 프렐류드(Prelude)와 폴로네이즈(Polonaise)를 포함한 40-50분 분량의 솔로 프로그램을 연주하고 20명이 본선 3라운드에 진출한다. 3라운드에서는 소나타, 마주르카, 자유곡 등으로 구성된 45-55분 길이의 프로그램을 연주하고 선발된 10명이 결선에 진출한다. 결선 무대는 바르샤바 국립 필하모닉 홀(Warsaw Philharmonic Hall)에서 열리며 파이널리스트들은 쇼팽의 두 피아노 협주곡 중 한 곡을 선택해 바르샤바 국립 필하모닉 오케스트라와 단 한 차례의 리허설을 거쳐 협연한다. 이와 함께 모든 참가자는 필수 곡으로 폴로네이즈 판타지(Op. 61)를 연주해야 한다. 각 라운드의 프로그램은 반복 연주가 제한되며 예선과 본선에서의 곡 중복 또한 제한된다. 심사는 참가자의 테크닉, 음악적 해석, 예술성, 표현력, 감성 전달 능력 등 복합적 요소를 기준으로 이루어지는데 이를 위해 라운드마다 별도의 심사위원단이 구성된다.

우승자에게는 60,000유로와 금메달이, 2-6위 수상자에게는 각각 20,000-40,000유로의 상금이 수여된다. 이 외에도 최고 협주곡 연주상, 최고 소나타 연주상, 최고 마주르카 연주상, 최고 발라드 연주상 등 다양한 특별상이 수여되는데, 결선에 진출하지 못한 본선 진출자에게도 참가 증서를 준다. 또한 우승자는 이후 전 세계 주요 무대에서 연주할 기회를 얻으며 레코딩, 매니지먼트, 국제 투어 등 다양한 후속 활동이 제공된다. 그 결과 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르는 아르투르 루빈스타인(Artur Rubinstein), 마우리치오 폴리니(Maurizio Pollini), 마르타 아르헤리치(Martha Argerich), 크리스티안 치메르만(Krystian Zimerman), 라파엘 블레하츠(Rafał Blechacz), 조성진 등 세계적인 피아니스트들을 배출해 왔다. 이들은 쇼팽 콩쿠르를 통해 국제적 명성을 얻은 뒤 오늘도 세계 음악계에 큰 족적을 남기고 있다. 이처럼 쇼팽 콩쿠르는 쇼팽의 정신을 계승하고 피아니즘의 정수를 탐구하는 예술적 전통의 중심지로서 오늘날까지 그 위상을 이어가는 중이다.

예술 정신을 기리는 여왕의 대회, 퀸 엘리자베스 콩쿠르

퀸 엘리자베스 콩쿠르(Queen Elisabeth Competition)는 벨기에의 여왕이자 바이올리니스트였던 엘리자베스 여왕에 의해 창설된 세계적인 음악 경연 대회로, 예술을 통한 평화·문화 교류를 신념으로 삼았던 여왕의 철학이 깃들어 있다. 원래는 벨기에가 배출한 바이올린 거장 외젠 이자이(Eugène Ysaÿe)를 기리기 위해 1937년부터 시작된 이자이 콩쿠르(Eugène Ysaÿe International Violin Competition)에서 유래했으며 제2차 세계대전 이후 중단되었다가 여왕의 이름을 딴 현재의 이름으로 재편되었다.

전반적으로 예술성과 연주 정신을 중요시하는 이 대회는 창작곡 해석, 실내악, 협주곡 등 고난도의 프로그램을 포함하는 전통을 이어가는 중이다. 매년 5월 벨기에 브뤼셀에서 개최되며 바이올린, 피아노, 첼로, 성악 네 개 부문이 격년으로 돌아가며 열린다. 2012년까지는 작곡 부문이 포함되었다가 2017년부터 작곡 부문이 제외되고 첼로 부문이 새로 추가되었다. 대회는 한 달 이상 이어지는 긴 일정 속에 네 단계로 구성되는데 결선에서 위촉된 신작 협주곡과 참가자 본인의 선택 협주곡을 암보해 연주해야 하는 것이 특징이다.

참가 자격은 2024년 12월 31일 기준 만 18세 이상 31세 미만(1993년 12월 31일 이후 출생자)으로, 국적이나 학력에 제한이 없으나 이미 피아노 부문에서 수상한 경력이 있는 사람은 재 참가가 불가능하다. 동일 부문에서 두 차례 이상 본선에 진출한 이력도 제한된다. 대회는 예비 심사, 1라운드, 세미파이널, 결선의 네 단계로 진행된다. 콩쿠르 참가 지원 시 제출한 바흐의 평균율 중 프렐류드와 푸가, 고전 소나타, 낭만주의 작품, 20세기 또는 동시대 작품 등 약 20-30분 분량의 영상을 통해 예비 심사가 이루어진다. 1라운드에서는 약 20분의 독주 프로그램을 연주해야 하는데 예비 심사와 중복되지 않는 곡으로 구성해야 한다. 고전 소나타 중 1악장 또는 전곡, 낭만주의 작품, 20세기 또는 동시대 작품 중 자유롭게 프로그램을 구성해 독주 리사이틀로 연주한다. 심사는 비공개로 진행되며 약 70명 중 24명 내외가 세미파이널에 진출한다.

세미파이널에서는 두 차례 연주 기회가 주어지는데 먼저 주최 측이 제시하는 의무곡 1곡과 본인의 선택곡으로 프로그램을 구성해 40분가량의 독주 리사이틀을 연주하고 그다음으로 제시된 실내악 레퍼토리 중 하나를 선택해 챔버 앙상블과 함께 연주한다. 세미파이널을 통해 선발된 12명 내외의 참가자가 결선에 진출하며 결선 무대는 브뤼셀 BOZAR(예술의 궁전)에서 열린다. 참가자들은 5월 19일-25일까지의 격리 기간 동안 벨기에 외곽의 한 장소에서 외부와의 연락 없이 익힌 신작 협주곡과 고전부터 현대까지의 레퍼토리 중 자유롭게 선택한 협주곡을 모두 연주해야 한다. 전체 연주 시간은 약 50분 내외이다. 심사 기준은 예술적 표현력, 기술적 완성도, 음악 해석의 독창성, 무대 매너와 전문성, 그리고 협연 능력 등 다양한 요소를 종합적으로 평가한다. 심사위원단은 세계적으로 저명한 연주자, 교수, 평론가 등으로 구성된다.

우승자에게는 25,000유로의 상금과 함께 벨기에 왕실의 명의로 수여되는 여왕 마틸드 상이 주어진다. 또한 3년간의 국제 매니지먼트 계약, 주요 음반사와의 정식 CD 녹음, 유럽·미국·아시아를 포함한 월드 투어 기회, 악기 후원 및 각종 미디어 노출이 제공된다. 2위부터 6위까지는 8,000유로에서 20,000유로의 상금이 주어지며 현대음악 해석상, 실내악 연주상, 벨기에 작품 해석상, 청중상 등 다양한 특별상도 수여된다. 오랜 역사 동안 퀸 엘리자베스 콩쿠르 피아노 부문을 통해 미츠코 우치다 (Mitsuko Uchida), 블라디미르 아쉬케나지 (Vladimir Ashkenazy), 안드라스 쉬프 (András Schiff), 에마누엘 악스 (Emmanuel Ax), 보리스 베레조프스키 (Boris Berezovsky) 등 세계적인 피아니스트들이 명성을 얻었다.

성장하는 피아니스트를 위한 꿈의 무대, 반 클라이번 콩쿠르

1958년, 미국의 젊은 피아니스트 반 클라이번 (Van Cliburn)이 제1회 차이코프스키 국제 콩쿠르에서 우승을 차지하자 냉전 한복판에서 미국 예술가가 소련의 심장부에서 상징적인 승리를 거머쥐었단 이유로 전 세계의 이목이 집중됐다. 미국으로 돌아온 클라이번은 환대를 받으며 클래식 음악의 대중화를 이끄는 국민적 영웅이 되었고 이를 계기로 그의 이름을 딴 국제 피아노 콩쿠르를 만들자는 움직임이 일어났다. 같은 해인 1958년 11월, 피아노 교사 길드 창립자(Piano Teachers’ Guild) 어릴 앨리슨 박사(Dr. Earle Allison)가 포트워스 피아노 교사 포럼의 만찬 자리에서 콩쿠르 창설을 선언했고 이 흐름에 따라 미국 텍사스주 포트워스 시민들의 민간 주도로 반 클라이번 콩쿠르(Van Cliburn International Piano Competition)가 만들어졌다. 그렇게 생겨난 콩쿠르는 클라이번 재단과 지역 유지 바스(Bass) 가문의 지원 아래 성장했다. 공정한 심사와 대규모 상금, 생중계 시스템을 통해 미국식 콩쿠르 모델을 제시하며 예술성과 미디어 친화성을 동시에 갖춘 무대로 자리매김했다. 4년마다 열리는 이 대회는 젊은 피아니스트들에게 성공적인 데뷔 무대를 제공했으며 참가자들이 지역 호스트 가정에서 머무는 독특한 전통을 만들어 남부의 환대라는 문화적 상징까지 더해졌다.

제17회 콩쿠르는 2025년 5월 21일부터 6월 7일까지 포트워스(Fort Worth)에서 개최되었다. 1994년 6월 7일 이후-2007년 5월 21일 이전 출생인 모든 국적의 참가자가 지원 가능하나 이전 반 클라이번 콩쿠르 1등 수상자는 재지원할 수 없다. 콩쿠르 지원 당시 제출한 35-40분 분량의 자유 연주 영상을 통해 84명의 참가자가 선발되며 이들은 2025년 3월 포트워스에서 약 25분간의 라이브 스크리닝 오디션을 치른다. 이 과정에서 클라이번 측은 참가자의 항공, 숙박, 교통을 지원하며 최종 본선 진출자는 30명으로 압축된다. 본선은 예비 라운드(30명), 준준결승(18명), 준결승(12명), 결승(6명) 순으로 이루어지고 예선과 준준결승은 TCU 클라이번 콘서트홀에서, 준결승과 결승은 포트워스의 배스 퍼포먼스 홀에서 진행된다. 예비 라운드에서는 4-6분 분량의 위촉 곡(2025년에는 가브리엘라 몬테로 작곡)을 포함한 40분 길이의 리사이틀을 연주해야 한다. 준준결승은 40분 이내의 자유 프로그램으로 구성할 수 있고 이전 라운드에서 연주한 곡은 다시 연주할 수 없다. 준결승은 두 단계로 나뉘는데 첫 번째는 60분간의 자유 리사이틀, 두 번째는 포트워스 심포니와의 모차르트 협주곡 협연이다. 결승에서는 제시된 협주곡 리스트 중 한 곡과 최대 42분 길이의 자유 협주곡(브람스 협주곡 포함 가능)을 연주해야 한다.

심사는 예술성, 테크닉, 해석력, 음악성 등 다양한 요소를 고려해 이루어지고 결과에 따라 금·은·동메달 수상자가 결정된다. 우승자는 100,000달러의 상금과 메달, 트로피 외에도 세계적인 공연 에이전시와 계약해 투어, 라이브 앨범 제작, 홍보 패키지 및 공연 의상 등을 제공받는다. 2위는 50,000달러, 3위는 25,000달러를 받게 되며 매니지먼트 및 홍보 혜택도 함께 받는다. 순위권 외에 신작 해석상, 모차르트 협주곡 최우수상, 청중상 등의 특별상도 수여한다. 반 클라이번 콩쿠르는 초창기에 1만 달러의 상금을 내건 비교적 소규모 대회였지만 이후 클라이번 재단과 포트워스 지역사회의 헌신적 지원으로 규모와 명성이 빠르게 성장했다. 이 대회를 통해 라두 루푸(Radu Lupu), 유자 왕(Yuja Wang), 임윤찬 등 세계적인 연주자들이 배출되었다.

오늘날 콩쿠르는 단순히 연주 실력을 겨루는 무대를 넘어 세계 음악계를 이끌 차세대 연주자를 발굴하고 양성하는 플랫폼으로 기능한다. 입상자에게는 국제 데뷔 무대 제공, 음반 계약, 매니지먼트 계약, 오케스트라 협연 및 전 세계 투어 등의 기회가 열리며 이는 단순한 명예를 넘어 실제적인 경력 개발로 이어진다. 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르는 특정 작곡가의 음악에 집중해 참가자의 해석 능력과 깊이 있는 음악적 이해를 강조하는 반면, 퀸 엘리자베스 콩쿠르는 창작곡, 실내악, 협주곡 등 다양한 형식과 장르를 포함하여 음악적 다면성과 종합적 역량을 평가한다. 또한 반 클라이번 콩쿠르는 라이브 생중계와 관객 참여를 강조하고 지역사회와의 연계를 통해 참가자에게 따뜻한 환대와 인간적인 경험을 제공한다는 점에서 차별성을 지닌다. 그렇게 자기만의 독특한 음악 세계와 연주 정신을 인정받은 연주자들은 각자의 커리어에서 명성이 뛰어난 음악 콩쿠르 수상이라는 큰 디딤돌을 만나 세계 무대로 도약한다.

그뿐만 아니라 콩쿠르는 세계 음악계의 흐름을 반영하고 형성하는 중요한 지표의 역할도 한다. 어떤 레퍼토리가 주목받는지, 어떤 스타일의 해석이 높이 평가받는지, 심사 기준과 공연 포맷의 변화 등을 통해 음악적 미학과 가치관의 시대적 변화를 읽어낼 수 있다. 선정된 수상자와 그의 연주 스타일을 통해 작금의 음악계가 무엇에 주목하며 어떤 방향성을 제시하는지를 엿볼 수 있는 것이다. 이와 같은 변화는 단순한 기술적 완성도를 넘어 음악이 사회적, 문화적 맥락 속에서 어떻게 재해석되는지를 보여준다.

더 나아가 콩쿠르는 클래식 음악의 대중화에도 크게 기여한다. 생중계 방송, 소셜 미디어 활용, 청중 투표 등 다양한 형식을 도입하며 음악계 외부의 관심을 적극적으로 끌어들인다. 이를 통해 특정 작곡가나 작품의 재조명을 유도할 뿐 아니라 새로운 세대의 청중과 연주자 간에 활발한 소통과 공감대를 형성한다. 또한 각국의 다양한 문화적 배경을 소유한 연주자들이 경쟁하고 협력하는 장으로서, 전통과 현대, 지역과 세계를 잇는 중심축으로 기능하며 오늘날 클래식 음악 생태계에서 그 존재 이유와 영향력을 더 확장해가고 있다. 이런 점에서 콩쿠르는 단순한 경연 이상의 의미를 지닌 채 음악의 미래를 여는 창으로서 진화해 가고 있다.

이처럼 콩쿠르는 단순한 경쟁 무대를 넘어 살아있는 음악 현장이자 시대와 문화가 교차하는 창구다. 여기서 피어나는 새로운 해석과 만남이 클래식 음악의 내일을 만들어간다. 그래서 콩쿠르를 지켜보는 것만으로도 음악의 현재와 미래를 함께 호흡하는 특별한 경험을 할 수 있다. 콩쿠르는 그렇게 음악이 시대와 함께 나아가는 방식, 그 자체를 보여준다.