3 Dots

▪ 조각가이자 휘트니 미술관 설립자로 알려진 거트루드 밴더빌트 휘트니(Gertrude Vanderbilt Whitney) 는 자신의 부와 명성을 신진 예술가를 위한 플랫폼으로 전환시킨 선구적인 여성 예술 후원가였다. 보수적인 예술계에 맞서 미국 현대 미술의 집으로 일컬어지는 휘트니 미술관의 문을 열었고, 외면받던 예술가들이 마음껏 뛰놀 수 있는 무대를 제공했다.

▪ “살아있는 미국 예술가”를 위한 갤러리, 휘트니미술관은 거트루드의 급진적 신념을 오늘의 언어로 이어간다. 고정된 국경이나 정체성 대신 지금 이 시대의 다양성과 목소리를 예술로 기록하며 동시대 예술의 의미를 끊임없이 다시 묻는다.

▪ 세계 3대 비엔날레 중 하나로 꼽히는 휘트니 비엔날레는 이 시대 예술의 실험성과 논쟁성을 가장 생생히 드러낸다. 예술이 불편한 진실과 마주할 때조차 표현의 자유를 지키며 시대의 질문을 피하지 않는다.

뉴욕은 단연코 오늘날 세계 현대 예술의 중심지라 할 수 있다. 제2차 세계 대전 이후, 유럽은 전쟁으로 초토화되었고 그 폐허를 복구하는 동안 뉴욕은 미술계의 수도로 부상하며 파리를 대체했다. 전쟁과 홀로코스트의 공포 속 수많은 재능 있는 예술가들이 미국으로 이주했고, 1950년부터 뉴욕학파New York School이 두각을 나타내기 시작했다. 뉴욕학파는 마크 로스코(Mark Rothko), 잭슨 폴록(Jackson Pollock), 윌렘 드 쿠닝(Willem de Kooning), 한스 호프만(Hans Hofmann) 등으로 대표되며 추상 표현주의(Abstract Expressionism)와 앤디 워홀(Andy Warhol)을 필두로 한 팝아트로 이어진다.

그렇게 현대 예술계의 중심지로 떠오른 뉴욕 맨해튼에 가면 각종 근현대 미술관이 즐비한데 대표적으로는 뉴욕 현대 미술관 MoMA와 메트로폴리탄 미술·박물관을 비롯해 구겐하임, 프릭, 휘트니 등 수많은 미술관이 있다. MoMA, 메트, 구겐하임, 프릭 등 대부분의 미술관은 맨해튼의 부촌인 업타운에 모여 있는데 유독 한 미술관만 이곳이 아닌 다운타운에 자리를 잡고 있다. 그 미술관은 바로 오늘 소개할 휘트니 미술관이다. MoMA나 메트에 비해 휘트니 미술관은 국내외 잘 알려진 바가 없지만 미국 내에서 휘트니 미술관은 가장 미국적인 작품을 소장하는 곳으로 뚜렷한 위상을 점하고 있다. 오직 미국의, 미국에 의한, 미국을 위한 미술관으로서 뉴욕을 필두로 미국이 오늘날 현대 예술의 중심지로 떠오르는 데 혁혁한 공을 세웠다고 평가받는다.

“(피카소가) 드리핑을 하면 나도 해야지” 1930년대 아르메니아 태생의 미국 화가 아쉴 고르키(Arshile Gorky)가 한 말은 제2차 세계대전 이전까지 유럽의 아류로 여겨지던 미국 예술의 현실을 보여준다. 물감을 뚝뚝 떨어뜨리거나 흩뿌려 그리는 기법인 드리핑(Dripping)은 미국의 잭슨 폴록이 발명한 것으로 종종 오인되곤 하지만 20세기 초 이미 맥스 에른스트(Max Ernst) 등 다른 화가들에 의해 종종 사용되었다. 1940년대 후반까지만 해도 미국은 회화나 조각의 주요 흐름에 단 한 번도 제대로 이바지하지 못했다는 게 일반적인 평이었고 휘트니 미술관의 창시자 거트루드 밴더빌트 휘트니(Gertrude Vanderbilt Whitney) 또한 이 시기에 활동하던 예술가였다.

조각가로 활동한 거트루드는 당대로는 흔치 않았던 여성 예술가였다. 그렇지만 보다 더 유명한 게 있었으니 바로 그녀가 당대 철도왕이자 미국 최고의 부자 중 하나인 코넬리우스 밴더빌트(Cornelius Vanderbilt)의 증손녀, 즉 재벌가의 상속녀라는 점이었다. 참고로 그녀의 증조할아버지 코넬리우스 밴더빌트가 사망할 당시 그의 재산이 오늘날 화폐가치로 무려 1,400억 달러(약 150조 원)에 달했다고 하는데 빌 게이츠의 전성기 재산이 1,000억 달러인 점을 생각하며 얼마나 막대한 부를 쌓았는지 가늠할 수가 있다. 거트루드는 이러한 유복한 환경에서 성장하며 조각가로서 자신의 커리어를 쌓아나갔지만 그녀의 작품은 유럽 중심으로 형성된 미술계 내에서 인정받기 어려웠다. 미국 내에서도 사람들은 그녀의 작품을 진지하게 바라보기보다 그녀가 부잣집 상속녀라는 부분에 더 집중했다. 예술가였음에도 사람들은 그녀가 작품 의뢰를 받았을 때 커미션을 받는지 안 받았는지에 더 집중했다. 만약 그녀가 작품의 커미션을 받는다면 엄청난 부자인 그녀가 왜 받아야 하냐는 논란이 일었고 이에 대한 부담으로 커미션을 거절했을 때 역시 동료 예술가들로부터 왜 정당한 노동의 대가를 받지 않음으로써 예술을 평가절하하냐는 비판을 듣기도 했다.

관습을 거부한 한 여성 : 거트루드 밴더빌트 휘트니

거트루드는 이러한 자신의 사회적 위치와 막대한 부, 미술계 내에서 미국 예술에 대한 인식을 잘 인지하고 있었다. 자신을 향한 비난에 매몰되기보다 그녀는 도리어 자신의 부와 사교계 유명 인사라는 네트워크를 이용해 비가시화되던 미국의 동료 예술가들이 인정받을 수 있도록 부단히 노력했다. 특히 자신과 같은 여성 예술가들의 열악한 현실에 깊이 공감해 열렬히 지지하고 후원하며 남성이 지배적인 예술 세계에서 여성들이 작품을 발표하고 활동하는 플랫폼이 되고자 했다. 자기 자신 또한 가문의 이름에 가려지지 않고자 가명을 사용하면서 지속적으로 자신의 전시회를 열었다.

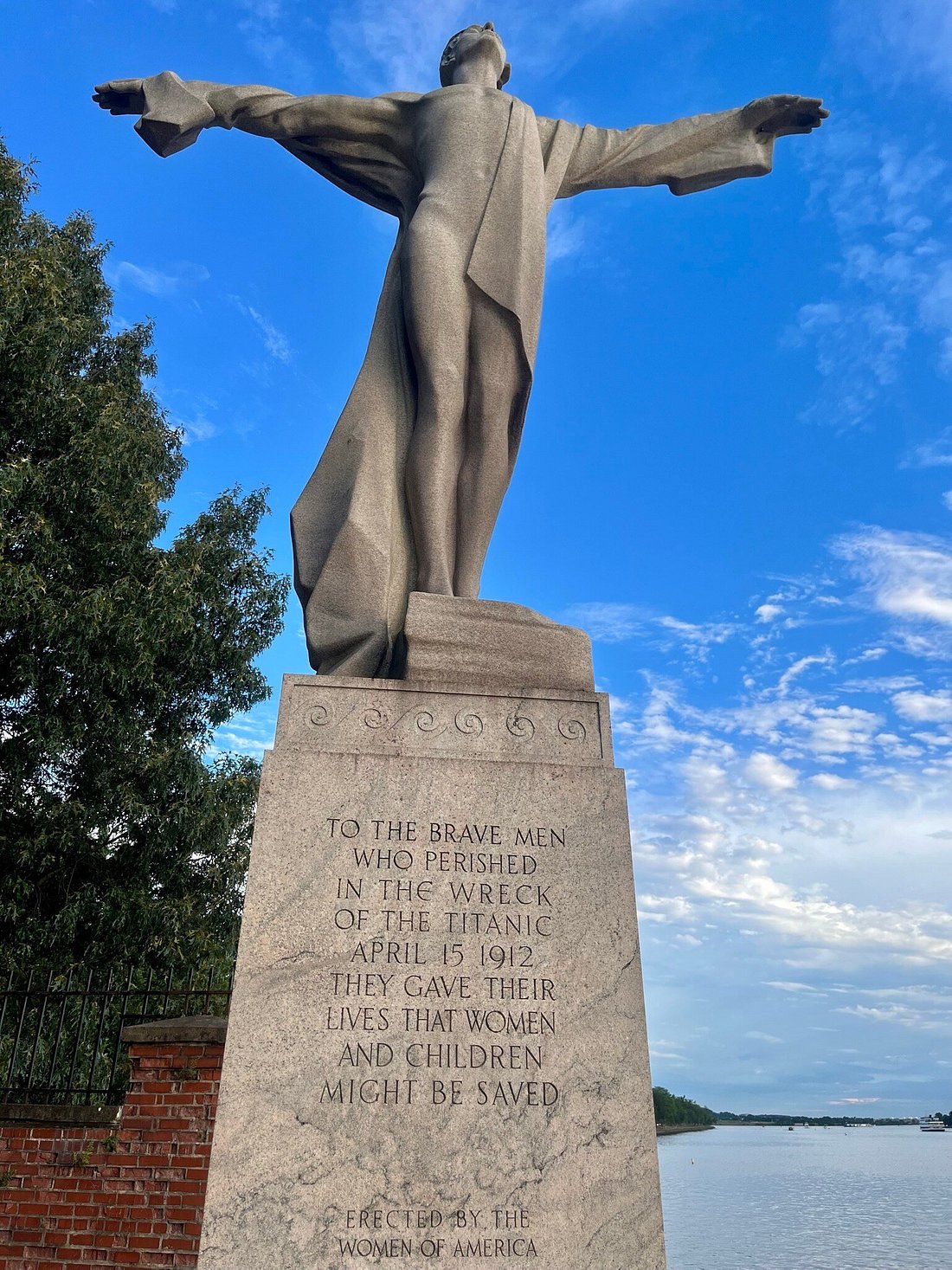

조각가로서 소위 거트루드의 최고 작품으로 꼽히는 건 <타이타닉 기념석>인데, 타이타닉 침몰을 추모하고자 조각한 것으로 양손을 활짝 뻗은 청년의 모습을 담았다. 비석에는 타이타닉호가 침몰하는 동안 여성과 아이들을 구할 수 있도록 목숨을 바친 이들을 기리기 위함이라 적혀있으며 워싱턴 D.C.에 가면 이 조각상을 볼 수 있다. 여담이지만 영화 <타이타닉>의 명장면 – 레오나르도 디카프리오와 케이트 윈슬렛이 갑판에서 팔을 벌리고 자유를 만끽하는 장면이 이 조각상에서 영향을 받았다는 말도 있을 정도로 이 조각상은 그녀의 대표작으로 유명하다.

예술가가 아닌 부잣집 여성으로서 거트루드의 삶에는 특별한 게 없었다. 당시 부잣집 사람들은 결혼의 자유가 없었기에 거트루드 또한 해리 휘트니(Harry Whitney)란 인물과 결혼했다. 해리 휘트니의 아버지는 재벌 사업가이자 미 국방부 장관인 해군성 장관을 지낸 정치인이었고 그의 어머니는 상원의원의 딸이었다. 해리 휘트니는 경마를 위해 직접 순종마를 기를 정도로 스포츠광이었는데 둘은 사랑으로 결혼하진 않았던 것 같다. 해리는 아내의 예술 활동을 이해하지 못했으며 성가시게만 여겼다고 한다. 그럼에도 거트루드는 예술, 정확히 말하자면 미국 예술에 대한 사랑을 멈추지 않았다. 집안과 남편이 승인하지 않더라도, 예술계가 자신을 진지한 예술가로 인정해 주지 않아도, 거트루드는 포기하지 않았다. 여기서 우리는 거트루드의 타고난 재능을 알아차릴 수 있는데 그건 바로 그녀가 관습에 매몰되지 않고 도리어 이를 거부하는 사람이란 점이다.

거트루드를 그린 초상화를 한번 살펴보라. 에드워드 호퍼(Edward Hopper)의 스승으로도 유명한 로버트 헨리(Robert Henri)가 1916년에 그린 이 초상화 속 거트루드는 실크 튜닉과 헐렁한 청록색 바지를 입고 소파에 드러누워 관객을 똑바로 응시하고 있다. 이 회화는 두 가지 측면에서 거트루드의 반항 정신을 담았는데 첫 번째 실크 튜닉과 바지를 입었다는 점이다. 그때 당시 그녀가 속한 계층과 지위를 가진 여성으로서는 바지를 입는 게 무척이나 드문 일이었다. 두 번째 그녀가 취한 포즈 때문이다.

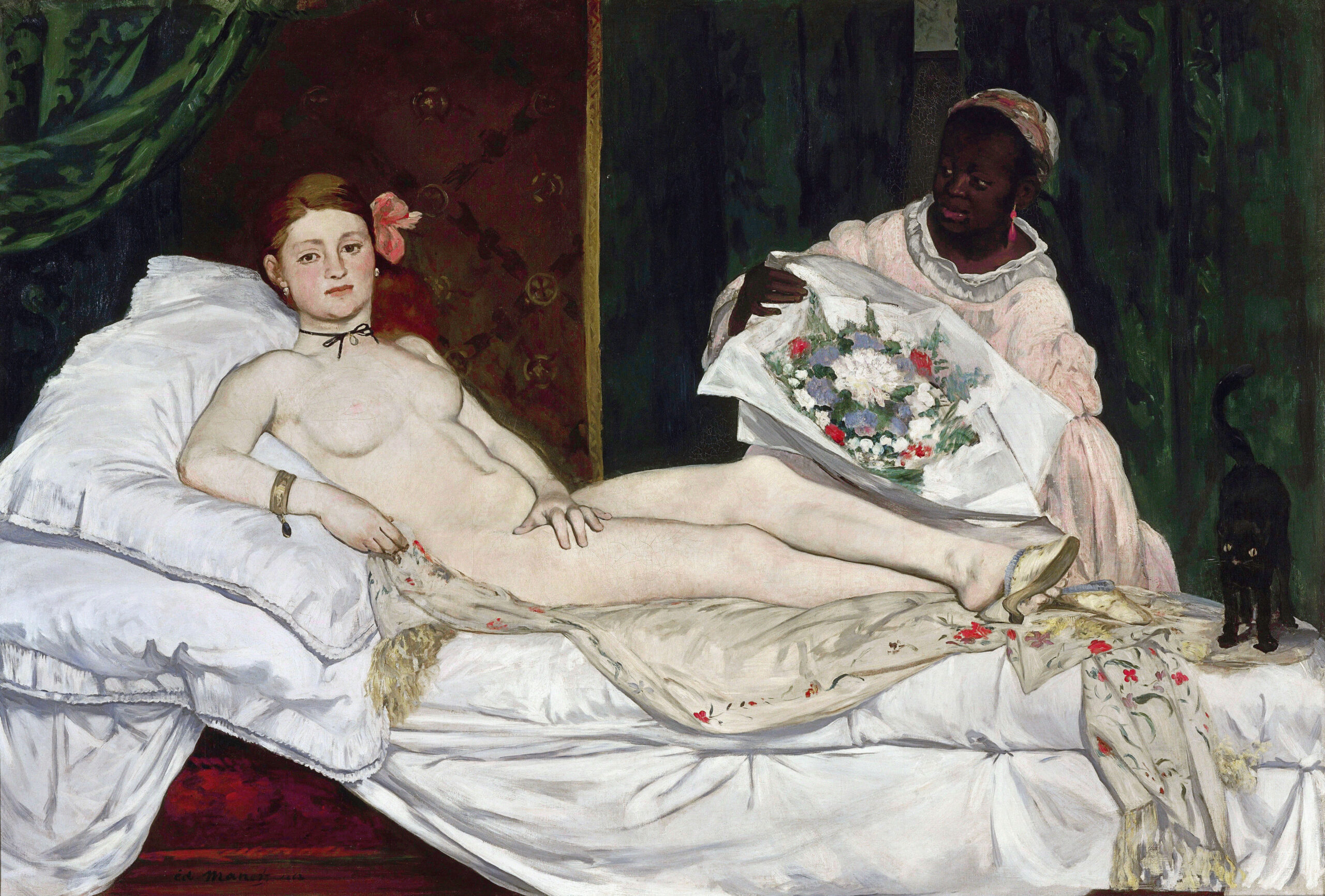

만약 회화에 익숙한 독자라면 이 포즈를 보자마자 바로 마네의 <올랭피아>가 떠올랐을 것이다. 현재 파리 오르세 미술관에 전시 중인 이 작품은 당시 발표되자마자 음란하고 상스럽다는 이유로 엄청난 비난에 직면했는데 바로 회화의 역사 속 비너스를 묘사할 때 취하던 “고전적인” 포즈를 가져와 고객을 기다리는 벌거벗은 창녀에 대입했기 때문이다. 비록 그림 속 거트루드는 누드가 아닌 옷을 입었고 실제 모델인 그녀 또한 매춘부가 아니었지만, 이렇듯 회화에서 숱하게 재현된 “비너스를 흉내 내는 여성(혹은 창녀)의 누드화”의 전형적인 자세를 가져와 본인에게 이입한 건 거트루드의 지위와 성별을 고려했을 때 대단한 파격이었다. 그래서인지 거트루드는 이 초상화를 대단히 만족스러워하며 집 안에 걸고자 했으나 남편 해리 휘트니는 이 초상화를 집 안에 걸기 거부했다는 비화가 전해진다.

메트로폴리탄으로부터의 거절이 휘트니 미술관의 도화선이 되다

1929년, 거트루드는 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에 자신이 모은 약 6~700여 점의 미국 현대 미술 작품을 기증하겠다고 제안한다. 심지어 이 작품들을 수용할 수 있는 전시관 건설을 위한 금액도 기부하겠다 밝히는데 그 금액은 무려 500만 달러였다고 한다. 그런데 메트 측은 이를 단칼에 거절했는데 이유는 당시 메트는 유럽 예술품 중심 소장 정책을 고수했기 때문이다. 제아무리 뉴욕에 있는 미술관임에도 미국보다 유럽을 더 쳐주던 예술계의 시대상이 고스란히 녹아든 사건이었다. 아류라는 평가 속 수많은 거절을 체감했던 거트루드에게도 이 일은 큰 충격으로 다가온 듯하다. 더 이상 보수적인 예술계 권위에 기대지 않고 자기만의 힘으로 미국 현대 미술을 위한 새로운 요람을 짓기로 마음을 굳힌다. 그게 바로 자신의 이름을 딴 휘트니 미술관의 탄생이었다. 거트루드는 휘트니 미술관을 만들면서 단 하나의 신념을 고수했다. 바로 “외면받던 미국 현대 미술에도 가치를 부여하겠다”라는 것. 이는 당대 관습을 거부하는 상당히 파격적이고 새로운 시도였다.

1931년 11월 18일, 뉴욕 그리니치빌리지에 있는 거트루드의 스튜디오를 개조하고 확장한 휘트니 미술관이 문을 열었다. 야심 찬 포부로 시작했지만 미술관이 문을 열었을 때 주류 예술계의 반응은 냉담했다. 아마추어 화가들의 놀이터란 평이 주를 이뤘고 컬렉션 또한 전문성보다는 열정이 앞서 정통 미술관으로 보기 어렵다고 했다. 개관 당시 한 비평가가 미국의 월간잡지 더 네이션에 기고한 칼럼 내용을 보면 다음과 같이 미술관을 평가한다. “소장품은 별 볼 일 없으며 칙칙하다”, “오히려 (휘트니 미술관이) 미국 예술을 대표한다는 인상으로 도리어 미국 예술에 부메랑이 될 수 있다”, “이유는 휘트니 미술관의 하찮은 컬렉션이 도리어 유럽의 비평가와 예술계에 미국 예술은 아류임을 증명하는 꼴이 될 수 있다.”

그럼에도 개관 당일 무려 4,000명 이상의 방문객을 끌어들인 이 미술관은 당대 젊은 예술가들에게는 (사실상 유일한) 기회의 창구였다. 이류로만 여겨지던 자신들의 작품을 걸어주는 미술관이었고 남성 중심의 예술계에서 여성 예술가의 실험적인 작품을 적극 수용한 미국 내 최초의 미술관이 되었다. 거트루드는 그냥 미국 작가가 아닌 살아있는 미국 작가(Living American Artists)의 작품을 전시하겠다는 미술관의 기조를 명확히 밝히며 유명 작가가 아닌 기회가 없는 신진 작가들에게 등용문이 되고자 했다. 개관식에서 거트루드는 이렇게 말했다.

“나는 미국의 동시대 예술가들에게 충분히 투자할 가치가 있으며 오로지 그들의 작품을 다룬 전시를 선보이고 소장하기 위한 미술관을 만들려고 한다.”

– 거트루드 밴더빌트 휘트니(Gertrude Vanderbilt Whitney)

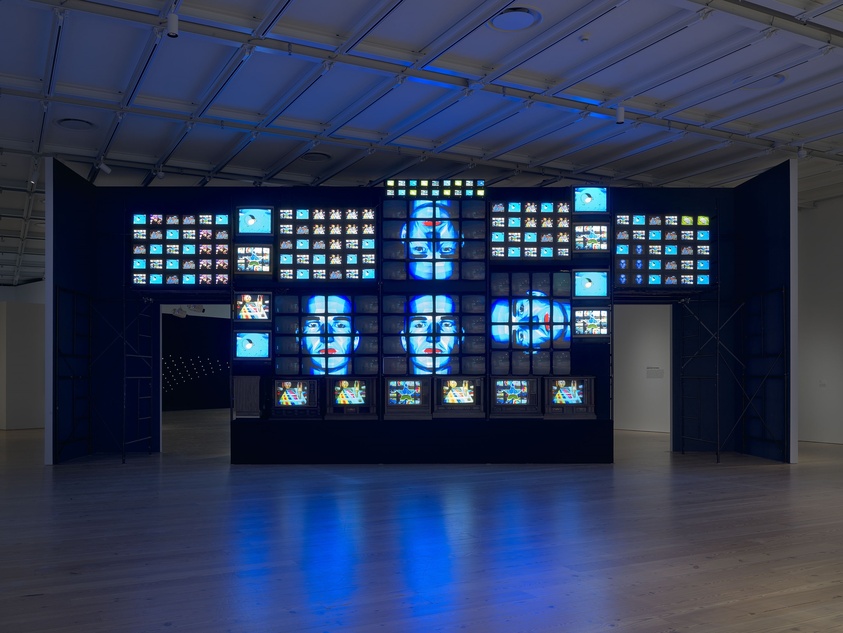

창립자의 뜻을 이어받아 휘트니 미술관은 지금까지도 널리 인정받은 유명한 예술가가 아닌 실험적이고 도전적이며 자신만의 관점으로 세상을 바라보길 주저하지 않는 젊은 예술가들을 지원한다. 그렇게 탄생한 예술가들이 에드워드 호퍼(Edward Hopper), 잭슨 폴록(Jackson Pollock), 제프 쿤스(Jeff Koons), 우리나라의 백남준과 같은 이들이다. 휘트니는 창립자의 정신을 이어받아 신진 예술가들의 인큐베이터 역할을 자처하며 오늘날 MoMA, 메트로폴리탄, 구겐하임과 함께 뉴욕의 4대 미술관으로 우뚝 서게 된다. 예술계의 권위가 자신들을 인정하지 않을 때 이에 굴복하거나 이 체제에서 어떻게든 우위를 점하려고 한 게 아닌 아예 판을 새로 짰다는 점에서 거트루드는 작품뿐 아닌 삶의 영역에서도 위대한 예술가이자 여성이다.

미국 현대 미술의 살아있는 심장부

창립된 지 94년이 지났지만 휘트니 미술관은 계속해서 거트루드의 정신을 승계한다. 거트루드가 천명했듯 휘트니가 작품 소장 여부를 결정할 때 가장 큰 원칙은 바로 살아있는 미국 예술가의 작품이다. 왜 하필 살아있는 미국 미술가일까? 휘트니 미술관은 미술관 역할의 핵심에는 동시대성이 있다고 말한다. 오늘날 관람객에게 지금 이 시대에 꼭 봐야 할 동시대 미술을 소개하는 게 자신들의 역할이라고 믿는다. 이 점이 유명 작가의 작품을 전시해 많은 관람객을 끌어들여 수익을 내는 것보다 중요하다고 생각한다. 20년간 미술관을 이끌었던 아담 와인버그(Adam D. Weinberg) 전 관장은 그 성공 사례로 에드워드 호퍼를 꼽는다.

“호퍼도 그때 당시 유명한 화가가 아니었지만 거트루드는 그를 믿었죠. 그래서 그는 오늘날 미국과 현대인의 고독을 대표하는 화가로 성장할 수 있었습니다. 작가들이 살아있는 시대에는 사람들이 그 작품을 온전히 받아들이지 못합니다. 미술관이 먼저 이를 이해하고 보여주는 게 중요하죠. 맥락을 모르면 예술가를 이해하지 못하니 미술관은 인내심을 갖고 이들의 작품을 동시대성이란 맥락 안에서 계속해서 소개해야 합니다.”

– 아담 와인버그(Adam D. Weinberg)

그렇다면 미국이라는 국가의 기준과 범위는 무엇일까. 휘트니가 생각하는 미국은 고정적이지 않다. 가변적이고 유동적이며 유연하다. 쉽게 말해 미술관은 미국에서 나고 자란 예술가만으로 한정하지 않는다. 미국에서 태어나지 않은 이민자도 미국 예술가로 본다. 만약 어떤 작가가 자기 삶의 궤적에서 아주 잠시만 미국에 살았고 그가 이 경험을 통해 미국의 단면을 담았다면 휘트니는 그의 작품을 소장하고 전시한다. 일본 출신의 야스오 쿠니요시(Yasuo Kuniyoshi)도 그린카드(미국 영주권)가 없었음에도 휘트니에서 회고전을 열었고 최근에 개인전을 연 한국계 작가 크리스틴 선 킴(Christine Sun Kim), 마이클 주(Michael Joo), 바이런 킴(Byron Kim)도 같은 맥락이다.

와인버그 전 관장은 이러한 미술관의 정책을 아티초크란 식물에 비유한다. 아티초크는 꽃이 피기 전 단계의 꽃봉오리로 미국에서는 이를 통째로 요리해 먹거나 피자의 토핑으로 쓴다. 아티초크는 두꺼운 초록색 잎이 여러 겹으로 싸여 있어 하나하나 벗길 수 있는데 와인버그는 아티초크의 잎들을 하나씩 떼어내고 나면 그 중심에 남는 무언가가 미국 미술이라고 말한다. 해석을 덧붙이자면 미국 미술은 하나의 열매로 고정된 게 아닌, 켜켜이 다른 잎들이 서로 싸여 결코 하나로 고정되지 않는 정체성을 견지하는 것이 아닐까.

휘트니 미술관의 개방·확장성은 오늘날 미국 사회에 많은 점을 시사한다. 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령이 올해 3월 미국 역사의 진실과 건전한 정신 회복이란 타이틀로 국공립 예술기관에 행정명령을 내렸다. 골자는 “부적절한 이념을 제거하라”였다. 이때의 부적절함은 성소수자와 유색 인종 등을 포함한 소수인종, 심지어 거트루드가 가시화하고자 했던 여성 예술가까지 포괄한다. 다양성(Diversity), 평등(Equity), 포용(Inclusion) 등 DEI를 화두로 삼고 있는 예술계는 정부의 노골적인 개입이 표현의 자유를 침해한다며 반대의 목소리를 높이고 있다. 휘트니 미술관은 트럼프 정부의 정치 검열로 전시가 취소된 에이미 셰럴드(Amy Sherald) 회고전을 열며 미국 예술을 통제하려는 트럼프 정부에 반기를 들었다.

미셸 오바마(Michelle Obama)의 초상화를 그린 것으로 유명한 흑인 여성 예술의 대가인 에이미 셰럴드는 2025년 여름, 스미스소니언 국립 초상화 박물관에 개최 예정이던 자신의 회고전 <American Sublime>을 전격 취소한다. 이유는 트랜스젠더 흑인 여성을 자유의 여신으로 재해석한 <변형된 자유(Trans Forming Liberty, 2024)>란 작품이 “트럼프를 자극할 수 있다는 이유로 전시에서 제외될 수 있다”는 암시를 받았기 때문이다. 셰럴드는 이에 반발하며 전시를 철회했고 이 사건은 미국 예술계에 트럼프 정부의 정치 검열이 어떻게 침투하는지를 보여준 상징적인 사건이 되었다. 스미스소니언 측은 셰럴드에게 대체 영상 설치를 제안했으나 셰럴드는 이는 트랜스젠더 존재 자체를 토론 거리로 삼은 폭력적 맥락이라고 규정하며 단호히 거절했다. 그렇게 취소한(사실은 취소된) 회고전을 휘트니 미술관이 하겠다고 나서며 휘트니 미술관은 동시대성의 논쟁과 정치 이슈에 담대히 뛰어들어 자유와 진실의 편에 서고자 했다. 이는 관습과 권위에 도전하고자 한 거트루드의 정신을 이어받는 것으로 오늘날 휘트니 미술관이 어떻게 살아 있는 미국의 미술관 그 자체가 되고자 하는지를 보여준다.

가장 미국적이고 도전적인 휘트니 비엔날레

세계 3대 비엔날레 중 하나로 꼽히는 휘트니 비엔날레는 최초의 미술관 비엔날레를 시작한 곳으로, 유구한 역사를 자랑한다. 보통 짝수 해 상반기에 진행하며 살아 있는 미국 예술가를 소장하겠다는 미술관의 기조에 맞게 젊고 실험적이며 도전적인 신진 예술가를 발굴해 선보인다. 잭슨 폴록, 제프 쿤스, 백남준도 모두 이 비엔날레를 거쳐 가며 세계적인 예술가로 성장할 수 있었는데, 예술계에서 휘트니 비엔날레는 가장 미국적이고 논쟁적이며 유난히 도전적이라고 평가받는다. 그렇지만 공통된 평가는 “바로 이 휘트니 비엔날레 덕분에 미국 현대 미술이 비약적으로 발전해 세계적으로 성장할 수 있었다”로 귀결된다.

가장 최근에 진행된 전시는 2024년으로, <실제보다 나은 것(Even Better Than the Real Thing)>이란 주제로 진행되었다. 소개에 인공지능에 관한 이야기가 들어있어 혹자는 인공지능 이슈가 전시를 지배할 것이라고 예상했지만 정작 소개된 71개의 작품 중 단 하나만이 인공지능과 관련이 있었고 더 현실에 존재하는 첨예한 이슈들이 다뤄졌다. 관련해 아메리칸 원주민 작가 데미안 디네야지(Demian DinéYazhi)의 설치 작품 <우리는 종말/집단학살(제노사이드) 상상을 멈춰야 한다+우리는 자유를 상상해야 한다> 전시 도중 뒤늦게 글자 “Free Palestine(팔레스타인을 해방하라)”이란 숨겨진 글자가 관람객에 의해 밝혀지며 해당 작품 전시를 이어 나가도 되는지 논란에 휩싸이기도 했다.

네온사인으로 된 디네야지의 작품은 깜빡이는 글자들로 이뤄져 있는데 몇몇 철자가 천천히 깜빡이게끔 설계되었고 나중에 이 부분만 나열해 보니 팔레스타인을 해방하라는 메시지였다고 한다. 휘트니 미술관도 사전에 이를 몰랐기에 그의 작품을 내려야 한다, 작가의 표현의 자유를 보장해야 한다 등 설왕설래가 이어졌는데 휘트니는 몰랐음에도 작품 철거 계획이 없다고 입장을 밝혔다. 이에 덧붙여 (휘트니) 비엔날레는 오랫동안 동시대 예술가들이 시의성 있는 문제를 다루는 장소였다며 숨겨진 메시지를 사전에 알았다고 해도 작품 설치 결정에 영향을 미치지는 않았을 것이라 답했다. 왜 휘트니 비엔날레가 가장 논쟁적이고 도전적인 비엔날레인지 알 수 있는 대목이다. 바로 미술관 자체가 이러한 실험과 도전, 동시대의 여러 문제에 뛰어들기를 주저하지 않기 때문이다.

미술관은 올드하다는 관습을 거부한다

최근 휘트니는 다른 미술관과 달리 관람객을 위해 미술관 문턱을 낮추는 일에 심혈을 기울이고 있다. 2024년부터는 매주 금요일 밤, 매월 둘째 주 일요일은 무료 관람 일로 지정했고, 최근에는 25세 이하 관람객에게는 거주지와 국적을 불문하고 누구나 입장료를 면제받을 수 있도록 했다. 코로나 셧다운으로 인한 타격으로 MoMA, 메트로폴리탄 등 다른 미술관이 입장료를 올릴 때 휘트니는 반대 행보를 보인다. 그 이유에 대해 현재 휘트니의 관장인 스콧 로스코프(Scott Rothkop)는 이처럼 답한다. “휘트니는 탄생할 때부터 젊은 예술가들을 지원했다. 그러니 젊은 관객과 만나야 한다.” 이 결정은 휘트니가 미술관의 연간 수익이 일부 줄어들 것을 감수하고 내린 결정이다. 연간 수익 약 7,370만 달러(1,010억원) 중 티켓 판매가 차지하는 비율이 15%나 되기 때문이다. 이 때문에 뉴욕의 다른 미술관들도 관람객에게 미술관 운영의 부담을 전가한다는 비판을 감수하면서까지 티켓값을 인상했는데 오히려 휘트니는 가능한 한 많은 사람에게 (예술의) 문턱을 낮추기 위해 손해를 감수했다.

이는 왜 휘트니 미술관이 업타운을 떠나 다운타운으로 이사를 왔는지와도 연관된다. 업타운에는 소위 잘 사는 베이비붐 세대가 많은데 대부분의 미술관과 박물관은 이들을 타겟으로 한다. 그렇지만 휘트니는 일부 세대만 찾는 미술관은 오히려 예술을 소수 엘리트의 전유물로 만든다며 여기에 회의를 표하고, 보다 젊은 세대 및 다양한 계층과 만나고자 다운타운으로 이사 오기로 결정한다. 휘트니가 이사 온 다운타운 미트패킹 지구는 한때는 슬럼화까지 진행되었던 공간으로 휘트니가 이곳에 둥지를 틀기로 한 건 대단한 결심이었다.

2015년 새롭게 개관한 휘트니 미술관은 뉴욕에서 기둥이 없는 미술관으로는 가장 큰 규모이자 갤러리를 비롯해 야외 전시 공간 및 테라스를 갖추고 있어 방문객이 단순히 전시만이 아닌 허드슨강의 아름다운 전경까지 보고 도심 속 휴식 공간으로 즐길 수 있도록 했다. 설계는 파리 퐁피두센터를 건축한 렌조 피아노(Renzo Piano)가 참여했으며 더 많은 관객과 만나겠다는 포부를 담아 허드슨강과 하이라인 사이에 건물을 지었다. 참고로 하이라인은 1930년대 폐선된 뒤 방치되어 있던 철로를 도심 속 공원으로 재탄생시킨 사례다. 남북으로 뻗은 산책로로 뉴욕의 허드슨강 일대를 바라보며 걸을 수 있도록 설계되어 있다. 이 하이라인을 걷다 보면 방문객은 자연스럽게 휘트니 미술관에 이르게 되는데 이는 휘트니가 접근성 측면에서 더욱 많은 관객과 만날 수 있도록 미술관의 위치와 건축에 이르기까지 심혈을 기울였음을 알 수 있다.

관습을 거부하겠다는 진심

94년 전 거트루드가 문을 연 이래로 오늘에 이르기까지, 휘트니 미술관의 정체성은 단순히 관습을 거부하겠다는 치기 어린 반항 정신에 있었던 게 아닐 수도 있겠다는 생각이 든다. 거트루드가 메트에게 거절당한 후 미술관을 차리겠다고 결심한 건 어쩌면 동료 예술가들에 대한 책임 의식과 믿음에서 비롯된 게 아닐까 싶다. 아무도 알아주지 않고 설사 당장 인정받지 못했어도 예술을 이어 나가고 발표할 기회가 있어야 함을, 가능성의 영역에 있는 작가들에게 기회를 주고 계속해서 실험하고 도전할 용기를 북돋워야 함을 누구보다 절감했을 것이다. 그건 거트루드가 여성 예술가로서, (당시에는) 인정받지 못했던 미국 예술가로서, 즉 소수자로서 교차했던 정체성을 지니고 있었기에 가능하지 않았을까.

그렇다고 부잣집 상속녀라서 이 모든 것들이 가능하지 않았냐는 의문을 부정하고 싶진 않다. 그럼에도 당대 부잣집 여성들과 다른 행보를 보인 거트루드의 용기와 도전은 오늘날 새겨볼 필요가 있다고 말하고 싶다. 그리고 그녀의 정신을 이어받아 미술관의 문턱을 낮추고 신진 예술가에게 집중해 이들을 지원하고 동시대 이슈 한복판에 들어가 논쟁의 중심에 있기를 두려워하지 않는 휘트니 미술관을 응원한다. 어쩌면 지금 미국은 트럼프 2기를 맞아 더욱 국경의 벽이 높아져만 가고 다양성을 축출하며 점차 폐쇄주의를 걷고 있지만 여전히 미국에는 휘트니 미술관과 같은 곳이 있다는 게 위로로 다가온다. 어쩌면 휘트니 미술관이야말로 실로 미국에게 가장 필요한, 가장 미국적인 미술관이 아닐까 감히 말해본다.