4 Dots

▪ 1994년 스위스에서 시작된 베르비에 페스티벌은 정상급 아티스트와 젊은 연주자들이 아카데미·오케스트라·마스터클래스를 통해 만나 교류하며 성장하는 클래식 음악의 실험실이다. 특별히 “UNLTD” 프로그램은 장르와 세대를 넘나드는 혁신과 관객 참여형 공연으로 유명하다.

▪ 독일의 라인가우 음악축제는 에베르바흐 수도원 등 지역의 역사적·자연 공간을 하나의 거대한 무대로 삼아 클래식, 재즈, 월드뮤직 등 장르를 넘나드는 프로그램을 선보인다. 젊은 예술가 레지던시, 마스터클래스, 포커스 아티스트 제도 등을 통해 세대와 계층을 아우르는 포용적 예술 공동체를 형성한다.

▪ 1957년 시작된 스위스 그슈타트 메뉴힌 페스티벌은 알프스 산맥을 배경으로 지역 사회와 가족 참여형 교육 프로그램을 통해 자연과 세대와 예술적 경험을 아우른다. 이주, 변화, 그리움 등 인간 정서를 음악으로 탐구하며 거장과 젊은 연주자가 함께 성장하는 아카데미와 마스터클래스 또한 운영한다.

▪ 프랑스 작은 마을에서 시작된 라 로크 당테롱 피아노 페스티벌은 플로랑 성 공원과 인근 교회·광장을 배경으로 거장과 젊은 연주자가 만나 리사이틀, 실내악, 오케스트라 등을 통해 세대 간 예술적 교류와 피아노 음악 전 범위의 탐색을 실현한다.

피아니스트 다닐 트리포노프(Daniil Trifonov), 유자 왕(Yuja Wang), 조성진, 예브게니 키신(Evgeny Kissin)이 나란히 서서 로시니(Rossini)의 윌리엄 텔 서곡을 부른다. 어쩐지 상상 속에만 존재할 것 같은 이 장면이 실제로 펼쳐졌다. 7년 전 베르비에 페스티벌 25주년 갈라 무대 위에 선 이 세계적인 음악가들은 엄숙한 클래식 무대에서 좀처럼 보기 힘든 자유롭고 유쾌한 모습 노래를 불렀다. 누구도 기대하지 못했던 창의적인 무대였다. 그 순간 음악가들 사이의 끈끈한 유대와 클래식 음악의 친밀함이 관객 마음의 문을 두드렸다.

유럽의 여름은 조금 특별하다. 클래식 음악의 전통과 현재, 미래가 살아 숨쉬기 때문이다. 잘츠부르크 페스티벌과 루체른 페스티벌, BBC Proms 같은 대형 음악 축제들이 오랫동안 세계 클래식 음악 무대의 중심을 지켜왔지만, 이 외에도 1만-7만 명 관객이 찾는 중형급 페스티벌들이 독특한 색으로 클래식 음악의 다양성을 확장한다. 이 축제들은 수백 년 역사 속에서 각 지역의 개성을 품고 예술 교육, 관객과의 긴밀한 소통을 바탕으로 독자적인 생태계를 키워왔다. 그중 스위스의 베르비에 페스티벌(Verbier Festival)과 그슈타트 메뉴힌 페스티벌(Gstaad Menuhin Festival), 프랑스 라 로크 당테롱 피아노 페스티벌(La Roque-d’Anthéron Piano Festival), 그리고 독일의 라인가우 음악축제(Rheingau Musik Festival)는 언제나 세계 최정상급 아티스트와 수만 명의 팬이 온오프라인으로 모여드는, 유럽 중형 클래식 음악 축제의 대표 주자라 할 만하다.

베르비에 페스티벌 : 알프스 자연에서 펼쳐지는 음악적 실험과 교류의 장

1994년, 스웨덴 출신의 예술 감독 마르틴 엥스트룀(Martin T:son Engström)의 아이디어에서 시작된 베르비에 페스티벌(Verbier Festival)은 스위스 알프스 산악 마을 베르비에를 세계 클래식 음악의 중심지로 만든 축제다. 창립 이래 세계적인 거장과 젊은 예술가들이 한데 모여 예술적 교류와 혁신, 그리고 교육의 장을 펼치는 무대로 성장했다. 엥스트룀은 도이치 그라모폰 부사장, 세계 유수 콩쿠르 심사위원 등으로 활동하며 젊은 인재 발굴과 육성에 헌신해 왔다. 젊은 연주자들은 아카데미와 오케스트라 프로그램을 통해 세계적 멘토와 함께 집중 훈련을 받고 100회가 넘는 마스터클래스와 리허설, 실내악, 오케스트라, 성악, 지휘 세션을 통해 다양한 무대 경험을 쌓는다.

2025년 제32회 베르비에 페스티벌은 7월 16일부터 8월 2일까지 열렸으며 축제 기간 동안 70여 회의 공연이 진행됐다. 올해 프로그램은 세대와 장르를 아울러 폭넓게 구성됐다. 피아니스트 마르타 아르헤리치(Martha Argerich), 다닐 트리포노프(Daniil Trifonov), 예브게니 키신, 임윤찬, 손민수, 바이올리니스트 레오니다스 카바코스(Leonidas Kavakos), 첼리스트 미샤 마이스키(Mischa Maisky), 지휘자 파보 예르비(Paavo Järvi), 클라우스 메켈레(Klaus Mäkelä) 등 세계 정상급 아티스트들이 출연해 예술적 깊이와 다양성을 더했다. 주요 공연장인 살 데 콩뱅(Salle des Combins)을 비롯해 성당, 야외 광장, 알프스 전망 무대 등지에서 협연과 리사이틀, 실내악 무대가 이어졌다. 특히 피아니스트 장 애플람 바부제(Jean-Efflam Bavouzet)가 주도한 라벨 탄생 150주년 기념 피아노 마라톤은 올해의 하이라이트 중 하나였다. 임윤찬 또한 올해 베르비에 페스티벌 무대에 세 차례 올라 각기 다른 레퍼토리로 존재감을 각인시켰다. 그중에서도 베르비에 페스티벌 오케스트라, 클라우스 매켈레와의 라흐마니노프 피아노 협주곡 4번 연주는 깊이 있는 해석과 폭발적인 에너지로 현지 언론과 청중의 뜨거운 찬사를 받았다.

베르비에 페스티벌의 또 다른 축인 “UNLTD”는 “Unlimited”의 약자로, 장르와 세대를 넘나드는 창의적 실험 공간이자 페스티벌 속의 페스티벌로 불린다. 이 프로그램은 젊은 아티스트와 아카데미 졸업생들이 주도하는 혁신적 프로젝트, 관객 참여형 워크숍, 강연, 거리 공연 등으로 구성된다. 2025년에는 소프라노 베로니크 장스(Véronique Gens), 아가트 콰르텟(Quatuor Agate), 피아니스트 제임스 베일리우(James Baillieu)가 참여해 라벨의 음악을 전자음향, 영상, 낭독 등과 결합한 몰입형 콘서트 <UnRavelled>, 바흐의 골드베르크 변주곡을 현대적 해석과 영상, 다양한 악기 편성으로 재구성한 <The Goldberg Project>, 그리고 에이미 와인하우스 밴드(The Amy Winehouse Band)의 크로스오버 공연 등 클래식의 경계를 허무는 무대들이 줄지어 이어졌다.

라인가우 음악축제 : 지역 전체가 호흡하는 거대한 콘서트홀

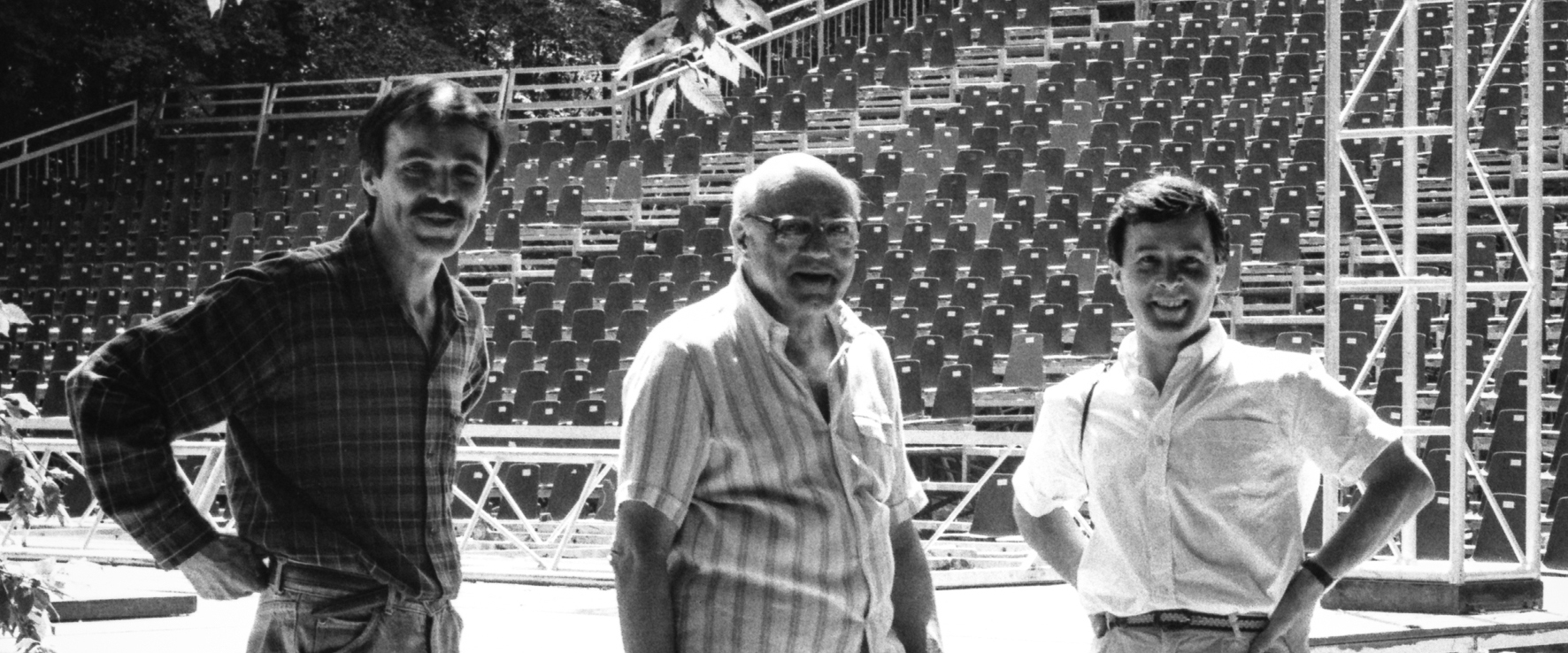

라인가우 음악축제(Rheingau Musik Festival)는 1987년 독일 중부 라인강 주변의 프랑크푸르트, 비스바덴, 로르히 지역에서 시작된 유럽의 여름 음악 축제 중 하나다. 축제의 창립자이자 서점업자였던 미하엘 헤르만(Michael Herrmann)은 문화에 대한 깊은 관심을 바탕으로 공연 기획에 뛰어들었으며, 프랑스 프라데에서 열린 파블로 카잘스(Pablo Casals) 페스티벌과 에베르바흐 수도원(Kloster Eberbach)에서의 합창 공연을 경험한 뒤 고향 라인가우에 음악축제를 열겠다는 꿈을 품었다. 1987년 여름 에베르바흐 수도원에서 열린 두 차례의 시범 공연을 계기로 라인가우 음악축제 협회가 같은 해 11월에 설립되었고, 1988년 첫 시즌에는 다섯에서 일곱 개의 공연장에서 19회의 콘서트가 열렸다. 이후 축제는 빠르게 성장해 오늘날 40여 개의 공연장에서 150여 회의 콘서트를 선보이며 여름철 독일을 대표하는 음악축제로 자리매김했다. 헤르만은 지역사회와 세계적 예술가를 잇는 축제를 만들었고, 2017년부터는 마르실리우스 그라프 폰 잉겔하임(Marsilius Graf von Ingelheim)이 경영진에 합류해 젊은 세대와 함께 내일의 축제를 이끌고 있다.

라인가우 음악축제의 가장 큰 특징은 클래식 음악을 중심에 두되 재즈, 카바레, 월드뮤직 등 장르의 경계를 유연하게 넘나들며 프로그램을 구성한다는 데 있다. 매년 여름이면 에베르바흐 수도원(Eberbach Abbey), 요하니스베르크 성(Schloss Johannisberg), 폴라르츠 성(Schloss Vollrads), 비스바덴 쿠어하우스(Wiesbaden Kurhaus), 그리고 지역의 유서 깊은 와이너리 등 독특한 문화유산과 자연 공간이 하나의 거대한 무대로 변모한다.

또한 라인가우 음악축제는 경연 수상자에게 무대를 제공하는 “Excellent!” 시리즈를 비롯해 젊은 예술가 레지던시, 마스터클래스, 가족 및 아동 대상 음악 교육, 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 통합 예술 프로그램 등을 통해 세대와 계층을 아우르는 포용적 예술 공동체를 지향한다. 특히 “포커스 아티스트(Focus Artist)” 제도는 한 시즌 동안 특정 예술가를 중심으로 여러 프로그램을 구성해 그 예술가의 음악 세계를 다각도로 조명하고 관객이 더 깊이 있는 예술적 경험을 누릴 수 있도록 돕는다.

2025년 라인가우 음악축제는 6월 20일부터 9월 5일까지 약 세 달간 열렸으며, 27개 공연장에서 154회의 콘서트가 진행되었다. 올해의 포커스 아티스트인 지휘자 안드레스 오로스코-에스트라다(Andrés Orozco-Estrada)를 비롯해 바이올리니스트 마리아 두에냐스(María Dueñas), 힐러리 한(Hilary Hahn), 르노 카퓌송(Renaud Capuçon), 피아니스트 랑랑(Lang Lang), 지휘자 다니엘 바렌보임(Daniel Barenboim) 등 세계적인 아티스트들이 축제 무대에 올랐다. 특히 올해는 이트슈타인의 유니온 교회(Unionskirche in Idstein), 오버우르젤 시청(Stadthalle in Oberursel), 비스바덴 라인하르트 에른스트 미술관(Reinhard Ernst Museum) 등 기존에 축제가 열리던 공연장 외에 다른 무대를 마련함으로써 축제의 공간적 스펙트럼을 넓혔다.

그슈타트 메뉴힌 페스티벌 : 이주와 변화, 그리움을 노래한 여름

그슈타트 메뉴힌 페스티벌(Gstaad Menuhin Festival)은 1957년 바이올린의 전설 예후디 메뉴힌(Yehudi Menuhin)이 스위스 지방의 알프스 산악 마을 그슈타트 인근 사넨란트(Saanenland) 지역에서 창립한 클래식 음악 축제다. 메뉴힌은 사넨 지역의 자연 풍광에 매료되어 가족과 함께 이주했으며 “음악은 인류애의 근본”이라는 철학 아래 지역 사회, 청소년, 가족이 모두 참여하는 예술 교육을 추구했다. 축제의 시작은 1957년 사넨(Saanen)의 모리셔스 교회(Church of Mauritius)에서 열린 두 번의 콘서트였다. 첼리스트 모리스 젠드롱(Maurice Gendron), 피아니스트 벤저민 브리튼(Benjamin Britten), 테너 피터 피어스(Peter Pears), 그리고 메뉴힌이 함께 무대에 섰는데, 이것이 예후디 메뉴힌 여름 음악제의 출발점이 됐다. 교회 중심의 실내악 축제로부터 점차 외연을 확장해 1980년대 후반 페스티벌 텐트(Festival-Zelt)를 도입하면서 대규모 관객을 수용할 수 있는 임시 구조물 형태의 공연장이 설치되었다.

올해로 69회를 맞이한 그슈타트 메뉴힌 페스티벌 & 아카데미(Gstaad Menuhin Festival & Academy)는 2025년 7월 18일부터 9월 6일까지 열렸다. 올해의 주제는 “변화(Wandel)”로, 2023년부터 이어진 변화 시리즈의 세 번째이자 마지막 해다. 음악을 통한 이주의 감정과 기억, 정체성의 갈등, 귀향의 그리움을 탐구하고자 했다. 축제는 감정의 스펙트럼을 네 가지 음악적 시각으로 펼쳐 보였는데, 바로 Origin(고향 또는 출신 지역의 음악적 전통을 기리는 곡들), Escape to Exile(망명, 피난, 또는 억압을 피해 떠난 음악가의 작품들), Inner Emigration(외부적 이동이 아닌 내면적 망명, 정치/사회적 억압 속에 자신만의 공간을 찾은 작곡가의 음악), Nostalgia(떠나온 고향에 대한 그리움, 또는 자발적/비자발적 고향 상실 이후의 정서들에 대한 음악)이다. 각 주제는 작곡가와 연주자가 스스로 겪은 이동 또는 내면의 변화를 음악 언어로 풀어낸 무대들을 통해 관객에게 깊은 울림을 전했다.

7주간 이어진 2025년 그슈타트 메뉴힌 페스티벌은 사넨 교회와 그슈타트 페스티벌 텐트, 인근의 다양한 소규모 교회 및 야외 공간에서 60회가 넘는 공연으로 채워졌다. 축제는 알프스의 자연환경과 예술적 공간을 결합하는 전통을 이어가며 지속가능성을 고려한 운영을 강화했다. 아티스트와 스태프의 이동 차량을 전기차로 전환하고, 관객을 위한 셔틀버스 서비스를 도입하는 등 친환경 정책이 단계적으로 시행되었다.

또한 그슈타트 메뉴힌 페스티벌은 유럽의 여타 음악제와 마찬가지로 단순한 공연을 넘어 교육과 예술을 융합하는 장으로 기능해 왔다. 2025년에도 “그슈타트 아카데미”가 열려 피아노, 현악, 성악, 지휘 등 여러 분야의 마스터클래스가 진행되었으며, “Behind the Curtain: On the Trails of Yehudi Menuhin” 프로그램과 생상스의 동물의 사육제를 함께 연주하는 어린이 참여형 콘서트 등 가족 대상 프로그램도 풍성하게 마련되었다.

올해 페스티벌에는 피아니스트 안드라스 쉬프(Sir András Schiff), 비킹구르 올라프손(Víkingur Ólafsson), 커티아 부니아티쉬빌리(Khatia Buniatishvili) 등 세계적 거장들이 무대에 올랐다. 특히 파질 세이(Fazıl Say)는 고향 이스탄불과 터키 문화에서 영감을 얻은 작품을 선보이며 음악적 정체성과 문화적 뿌리를 탐구했다. 첼리스트 솔 가베타(Sol Gabetta)와 지휘자 파보 예르비는 “Russian Life in Exile – Inner Emigration” 시리즈를 통해 러시아 음악가들의 망명과 정체성의 내적 갈등을 주제로 한 공연을 선보였다. 임윤찬의 무대 “Der Meister und sein Schüler(스승과 제자)”는 리스트와 라흐마니노프 등 스승과 제자의 계보를 잇는 작품을 프로그램으로 구성해 예술가의 내면에서 이루어지는 이동과 성장, 독립의 여정을 음악적으로 구현했다. 또한 바이올리니스트 김봄소리는 올해 Menuhin’s Heritage Artists로 선정되어 예후디 메뉴힌의 예술적 유산을 잇는 젊은 세대의 대표 주자로 초청되었다. 그녀는 프랑스 음악을 통해 축제의 마지막 주제인 향수의 감정을 섬세하게 구현했다.

라 로크 당테롱 피아노 페스티벌 : 감정의 악기, 자연의 무대 위에서

라 로크 당테롱 피아노 페스티벌(Festival International de Piano de La Roque-d’Anthéron)은 1981년 프랑스 남부 프로방스 지방의 작은 마을 라 로크 당테롱에서 탄생한 세계적인 피아노 축제다. 창립자는 당시 시장이었던 폴 오노라티니(Paul Onoratini)와 예술감독 르네 마르탱(René Martin)으로, 고전 음악을 도시 내 실내 공연장에서 벗어나 자연 속에서 새롭게 체험하는 예술로 구현하고자 했다. 축제의 무대로는 플로랑 성 공원(Parc du Château de Florans)의 야외 정원이 선택되었는데, 고목이 늘어선 숲 사이에 설치된 개방형 무대와 2,000석 규모의 관객석이 어우러져 독보적인 음향과 공간미를 자랑한다.

첫 번째 페스티벌은 1981년 여름 12회의 콘서트로 시작되었다. 피아니스트 마르타 아르헤리치(Martha Argerich), 크리스티안 치메르만(Krystian Zimerman), 블라도 펄레뮈테르(Vlado Perlemuter), 유리 예고로프(Youri Egorov)와 같은 당대의 거장들이 무대에 올랐고, 약 9,000명의 관객이 모였다. 이후 축제는 매년 여름 40일 이상에 걸쳐 열렸으며 지금까지 700명 이상의 피아니스트가 초청되고 2,500회 이상의 공연이 열렸다. 축제는 플로랑 정원 외에도 실바칸 수도원(Abbaye de Silvacane), 루르마랭(Temple de Lourmarin), 쿠쿠롱(Cucuron) 등 인근 마을의 교회와 광장에서도 열리는데, 어느 장소에서든 자연과 음악이 공존하는 창립자들의 이상을 실현해 왔다. 매년 새로운 음향 기술을 도입해 야외 공간에서도 정교한 피아노 사운드를 재현할 수 있도록 발전했으며, 2000년대 이후에는 포르테피아노(fortepiano), 하프시코드(harpsichord), 전자 건반 등 다양한 건반 악기를 포함하는 레퍼토리로 확장되었다.

2025년 7월 19일부터 8월 17일까지 열린 제45회 라 로크 당테롱 피아노 페스티벌은 약 80회 공연으로 구성되었다. 예술감독 르네 마르탱(René Martin)은 올해 피아노 축제에 대해 “각자 자기만의 방식과 속도로 음악을 경험하게 하고자 다양한 무대를 마련했다”고 소개했다. 이번 축제는 전통적인 리사이틀뿐 아니라 오케스트라 협연, 실내악, 포르테피아노 리사이틀, 그리고 젊은 연주자들의 데뷔 무대를 아우르며 피아노 음악의 전 범위를 탐색했다. 브루스 리우(Bruce Liu), 아르카디 볼로도스(Arcadi Volodos), 니콜라이 루간스키(Nikolai Lugansky) 등 세계적인 피아니스트들과 함께, 2025년 롱–티보 국제콩쿠르 우승자인 18세 한국인 김세현, 14세 러시아 피아니스트 블라디미르 루블레프(Vladimir Rublev) 등 차세대 연주자들이 무대에 올라 세대 간 예술적 대화를 완성했다.

이처럼 다양한 유럽의 대표적인 중형 음악 축제들은 각기 다른 역사와 철학, 지리적 특성을 토대로 예술이 자연과 공동체 안에서 어떻게 살아 숨 쉬는지 드러낸다. 알프스산맥에서 울려 퍼지는 현악의 울림, 라인강 옆 수도원 천장에 맴도는 합창의 여운, 프로방스 숲속에서 바람과 함께 흔들리는 피아노의 울림은 인간과 자연이 함께 만들어내는 예술의 아름다움을 드러낸다. 이들 축제는 오랫동안 이어온 전통을 바탕으로 하되 새로운 기술과 사회적 변화를 유연하게 흡수하며 각 축제만의 정체성을 지속적으로 강화한다.

베르비에는 젊은 연주자들의 실험과 교육을 통해 미래 세대를 길러내고, 라인가우는 지역 문화와 공동체의 에너지를 결합해 음악의 사회적 역할을 확장한다. 그슈타트 메뉴힌 페스티벌은 예후디 메뉴힌의 인류애적 철학을 토대로 예술과 인간의 관계를 성찰하며, 라 로크 당테롱은 자연 속에서 예술의 자유와 해방을 구현한다. 이렇게 서로 다른 방향으로 뻗어 나가는 예술 정신은 클래식 음악이 과거에 머무는 고전이 아닌, 여전히 “현재 진행형의 예술”임을 보여준다. 전통과 실험, 자연과 공동체가 한데 어우러진 그 여름의 풍경 속에서 예술은 여전히 인간의 삶을 풍요롭게 빚어내고 있다.