예술과 공학의 장벽은 우리의 마음속에만 존재한다.

(The walls between art and engineering exist only in our minds).

키네틱 아티스트 테오 얀센(Theo Jansen, 1948-)이 2007년 BMW 광고에서 남긴 말이다. 얀센은 과학과 예술을 융합한 움직이는 조각으로 21세기 레오나르도 다 빈치라는 별명을 얻었다. 국내에서는 2010년도에 개인전을 개최한 적이 있다.

움직이는 예술 작품을 뜻하는 키네틱 아트는 그리스어로 움직임을 뜻하는 Kinesis와 Kinetic에서 유래했다. 1920년 러시아 미술가인 나움 가보(Naum Gabo)와 페브스너(Antoine Pevsner)에 의해 시작된 것으로 알려져 있다. 이들은 “움직이는 리듬이 조각과 회화예술에 있어 새로운 요소”가 된다고 선언했는데, 이 발언이 계기가 되어 여러 예술가가 움직이는 작품을 제작하는 데 영향을 미쳤다. 우리에게 익숙한 마르셀 뒤샹의 <자전거 바퀴>가 바로 키네틱 아트의 탄생을 알리는 시작이라고 볼 수 있다.

키네틱 아티스트를 대표하는 테오 얀센은 1990년부터 <해변동물(Strandbeest)> 시리즈를 만들어오고 있다. 그의 손끝에서 탄생한 해변동물들은 전기 동력을 사용하지 않고 바람이나 물 같은 자연적인 힘을 이용해 스스로 움직인다. 그의 작품은 실제론 무생물이지만, 테오 얀센은 자기 작품을 생명체로 규정하고 실제 생물학의 분류 체계처럼 라틴어식 속명과 종명을 붙인다. 기계장치가 스스로 움직인다는 뜻에서 기계 생명체로 명명한 것이다.

이처럼 그는 자신의 해변동물을 실재하는 생명체로 여긴다. 동물(Ani)과 해변(Maris)을 합친 아니마리스(Animaris)는 그 자체로 기계 생명체라는 뜻이다. 이러한 이름에서 느껴지듯 그의 예술 세계는 자연과 생명을 존중하는 예술 철학이 토대가 된다. 실제로 과학기술의 많은 부분은 자연에서 영감을 얻었거나 자연으로부터 유래된 것이 많다. 예를 들자면 비행기는 새를 형상화한 것이고, 카메라는 인간의 눈을 모방한 결과물이다. 얀센은 이런 식으로 인간이 자연으로부터 조형적 영감을 얻는다는 점을 강조한다.

테오 얀센은 네덜란드 스헤베닝언(Scheveningen) 출신으로, 델프트 공과대학에서 물리학을 전공했다. 1975년까지 계속 물리학을 공부하다 이후 예술가의 길로 들어섰는데, 처음엔 회화 작업으로 시작했다가 이후 설치 작품에 관심을 두게 된다. 특히 수백만 년에 걸쳐 진화해 온 대벌레의 진화 과정에서 영감을 받아 컴퓨터로 가상 생물체를 구상하기 시작한 것이 예술과 공학을 융합하는 현재의 작업으로 이어졌다.

얀센이 작업 활동을 시작하던 당시 네덜란드는 해수면 상승에 따른 홍수 위험에 노출되어 있었다. 그는 이 문제를 해결하기 위해 모래언덕의 높이를 올리는 방법을 고안 중이었다. 이 과정에서 해변을 거닐며 모래를 밀어내 자연 장벽을 만들어내는 해변동물(Strandbeest)을 착안했고, 얼마 지나지 않아 해변동물을 실제로 구현하게 된다.

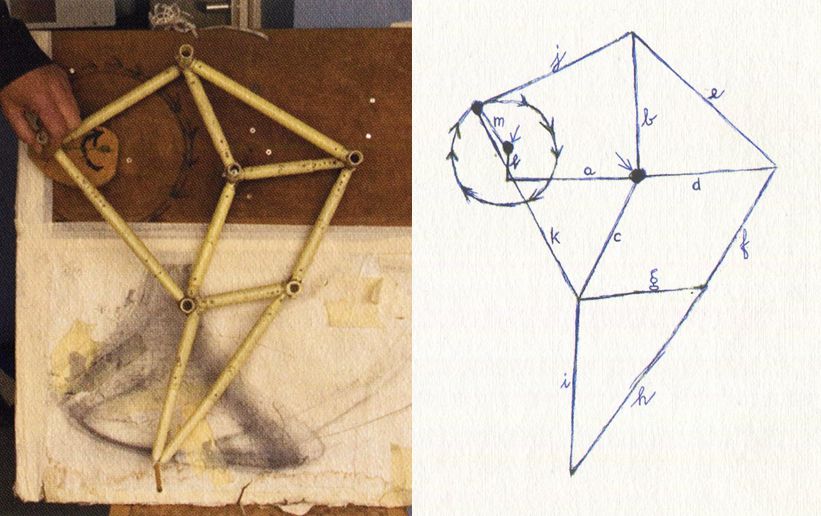

해변동물은 첫 등장에서도 알 수 있듯, 평지보다 모래 위에서 더 효과적으로 이동한다. 사람은 평지에서 이동하는 것이 더 편한데, 해변동물은 이와 반대로 진화했다. 해변동물의 구조물은 기본적으로 11개의 뼈대로 이루어져 있다. 오랜 시간의 연구 끝에 컴퓨터 기술을 이용해 가장 적절한 뼈대의 길이 비율을 찾은 테오 얀센은 이 숫자들의 집합을 신성한 숫자들(Holy numbers)이라고 부른다. 11개로 구성된 작은 가지들은 해변동물들이 땅을 내딛고 밀어내면서 반복적으로 걷게 만든다.

얀센의 작품들은 기본적으로 플라스틱 파이프와 버려진 페트병으로 구성된다. 플라스틱 파이프를 구부리고 연장하는 방식을 통해 작품의 뼈대를 만든 뒤, 케이블 타이나 끈으로 플라스틱 파이프를 엮어 단일한 구조로 고정하는 방식이다. 작품 자체가 스스로를 유지하며 방어 체계가 가능한 구조를 지니고 있다.

동력으로는 바람을 주로 이용한다. 단순히 바람에 떠밀리는 느낌이 아니라, 불어오는 바람을 페트병에 저장하고 압축해 에너지로 사용하도록 만드는 것이다. 날개 부분을 통해 들어온 바람이 피스톤으로 전달돼 펌프 운동을 하고, 페트병에 수집된 공기는 압력 차이를 이용해 다리로 동력을 전달한다. 이런 방식으로 제작되었기 때문에 바람이 적게 부는 환경에서도 움직일 수 있다. 친환경적인 방식을 사용했단 공로가 인정되어 2009년 UN 환경계획(UNEP)은 그의 이름을 딴 상을 제정하기도 했다.

얀센의 손끝에서 창조된 바다 동물들은 실제 생명체와 마찬가지로 진화를 거듭한다. 그는 자신의 저서 『위대한 몽상가』에서 총 8세대에 걸쳐 진화 시기를 분류한다. 이후 4세대가 추가되어 현재까지 총 12세대로 구분되어 있다. 진화를 거듭할수록 보행 능력이 강화되고, 근육운동이 세부화되며, 감지 능력이 높아진다. 초기에 만들어진 작품들은 관절이 테이프로 연결되어 있던 반면, 최근 작품들은 관절이 단단해져 폭풍에도 견딜 수 있는 정도가 되었다. 해안 환경을 식별해 파도를 피하거나 자기 신체를 보호하는 기능도 탑재되어 있다.

얀센은 이처럼 해변동물의 진화 단계를 연대기별로 정리하면서 자신의 작업을 발전시켜가고 있다. 그의 대표작으로 꼽히는 <아니마리스 우메루스(Animaris Umerus)>는 어깨 달린 해변동물이라는 뜻인데, 등에 달린 날개를 이용해 페트병에 공기를 저장하고, 움직여야 할 상황이 되면 저장된 공기를 동력으로 이동할 수 있다. 이처럼 해변동물은 스스로 움직이고 뇌까지 탑재하면서 끊임없이 진화를 시도한다.

얀센의 해변동물이 독특한 점은 일반적인 생명체처럼 수명이 있다는 것이다. 실제 생명체가 영원히 살지 않는 것처럼, 그의 해변동물들도 부서지거나 노후하면 사망하게 된다. 평균수명은 2년 정도인데, 이 기계 생명체들은 움직일 때 모래를 이동시키기 때문에 때때로 해변의 환경을 변화시키기도 한다. 단체생활을 한다는 세계관 안에서 이 작품들은 서로 부딪히고 뒤엉키며 지구 환경에 적응해나간다.

해변동물이 계속 진화를 거듭하다 보면 마치 인공지능(AI)처럼 생명체 스스로가 생각하고 홀로 돌아다니는 날이 올 것도 같다. 얀센은 이에 대해 “언젠가는 해변동물들이 바닷가를 자유롭게 걸어 다니며, 번식하며, 무리를 이루어 살게 하고 싶다”라고 말한 적이 있다. 지구상에 또 다른 생명체가 탄생하는 듯한 모습이다.

얀센이 처음 이러한 작품을 제작한 이유는 해수면 상승으로 인한 네덜란드의 홍수 위험을 해결하고자 함이었다. 그는 사람들이 스스로 환경 보존의 중요성을 깨닫게 하는 게 자신의 꿈이라고 말한다. 그래서 오늘도 수백만 년에 걸쳐 진화해 온 벌레의 모습에서 영감을 얻고, 친환경적인 작업을 선보인 예술 작품을 통해 환경문제에 목소리를 낸다. 이처럼 테오 얀센의 예술 세계는 창작의 지속가능성에 초점을 맞추고 있다.