OPEN ROOM

Interview mini article #3

세 번째 대화, “공존과 화해를 만드는 슈퍼히어로”

JUST PROJECT 이영연

Trash Busters 최안나

Biophilia. 생명의 Bio, 사랑의 Philia가 합쳐져 생명 사랑의 뜻하는 바이오필리아는 1964년 심리학자 에리히 프롬(Erich Fromm)이 처음 사용했으며, 이후 생물학자 에드워드 윌슨(Edward Wilson)에 의해 자연에 사랑과 동정심을 느끼는 인간의 내재적인 본성으로 의미가 확장됐다. 그리고 세계 환경의 날이었던 6월 5일, 올해의 주제는 생태계 복원(ecosystem restoration)이었다. 생명을 가진 것들이 살아가는 환경을 훼손되기 전으로 되돌리고 자연 착취를 멈춰 인간과 자연의 관계를 다시 세우자는 또 다른 바이오필리아의 목소리가 모이는 때였다.

같은 날 열린 오픈룸의 세 번째 <대화의 시간> 주제는 마침 ‘공존과 화해를 만드는 슈퍼히어로’. 지속가능한 환경을 위해 보이지 않는 곳에서 애쓰는 세계 곳곳의 움직임을 따라, 우리의 유전자에 새겨진 생명 사랑의 본능으로 무엇을 생각하고 어떻게 실천할 수 있을까. 쓰레기 편애자이자 수집가인 저스트 프로젝트의 이영연 대표, 유쾌한 재사용 문화를 만드는 트래쉬 버스터즈의 최안나 CBO를 만나 영리하고 유쾌한 한국식 바이오필리아를 마주했다.

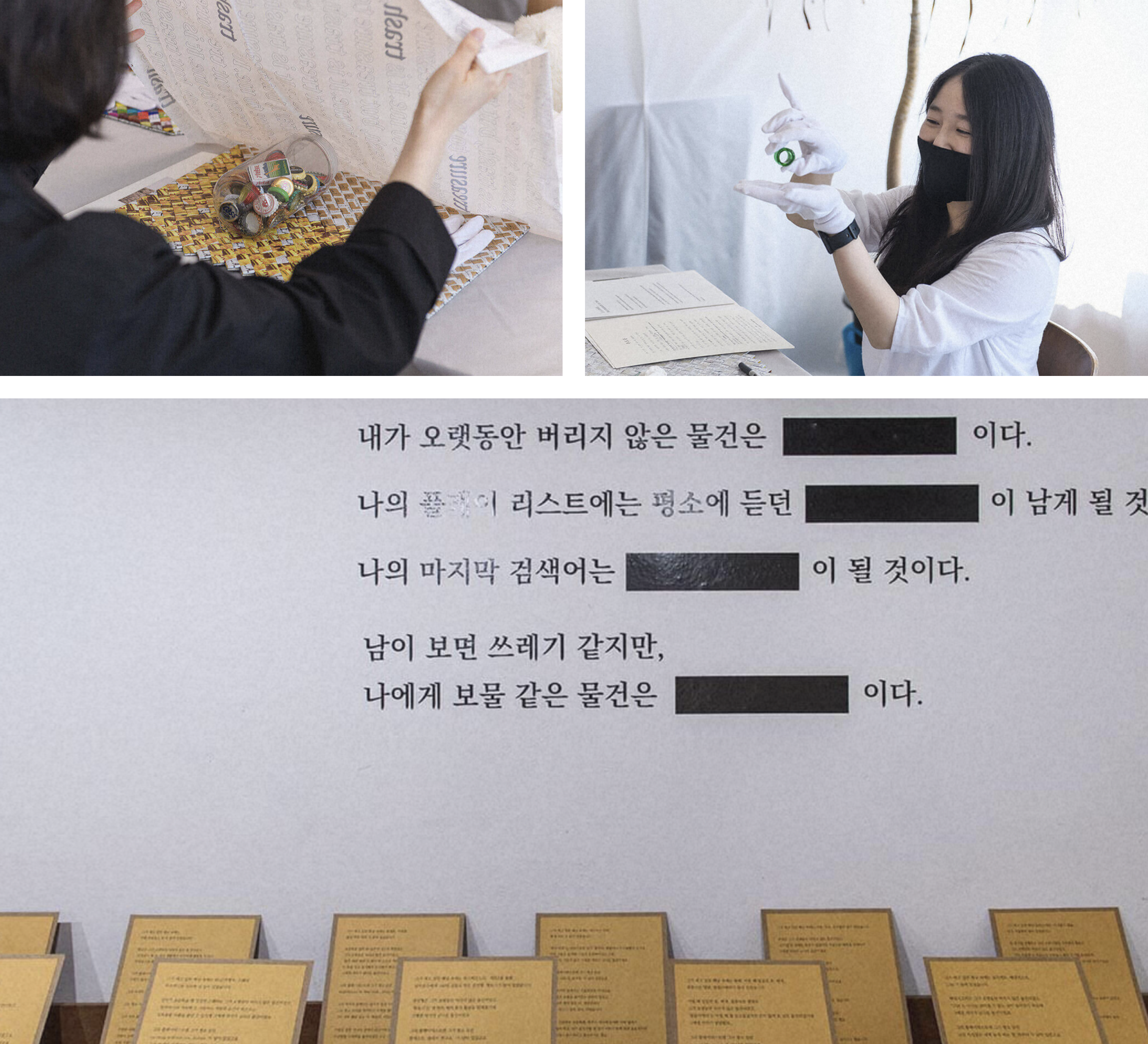

저스트 프로젝트의 최근 워크숍인 <호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 쓰레기를 남긴다>는 누군가에게 쓰레기일 수 있지만, 내게는 보물일 수 있는 물건과의 관계를 짚어본다. 광고∙소비∙폐기의 시대를 살아가는 우리는 과연 어떤 쓸모의 이야기가 있는 쓰레기를 남길까?

이영연

인간이 꼭 쓸모 있어야 한다는 전제는 폭력적이라고 생각해요. 태어나고 싶어서 태어난 사람이 어디 있나요. 인간 자체를 지구에 유해한 생물로 보는 관점에는 동의하지 않아요. 태어났고, 살고 있고, 기왕이면 즐겁게 살고 싶잖아요. 그럼 어떻게 살아야 하는지 고민할 차례죠. 그 워크숍의 취지는 나를 둘러싼 물건이 쓰레기인지 혹은 소중한 것인지를 스스로 생각하는 시간을 갖는 거였어요. 저스트 프로젝트의 슬로건이 “It is trash, but treasure to me”이거든요. 의미만 찾는 건 굉장히 피로하니 흥미를 동기로 만들고 있어요.

쓰레기를 재활용하는 것보다 처음부터 쓰레기를 만들지 않을 때의 가벼운 마음. 함부로 버리지 않는 라이프스타일은 죄책감을 한결 벗겨낸다. 일회용품 쓰레기 문제의 해결책으로 다회용기를 제안하는 트래쉬버스터즈 문화의 접점이기도 하다. 개인 혹은 우리가 환경을 위해 죄책감을 없앨 수 있는 또 다른 태도는 무엇이 있을까.

최안나

오히려 제로 웨이스트(zero waste)라는 단어의 의미에 너무 의존하지 않길 바라요. 어느 날 갑자기 모든 걸 제로의 상태로 돌릴 수는 없잖아요. 내가 할 수 있고 실천에 큰 부담이 되지 않는 선에서 조금씩 쓰레기를 줄이는 레스 웨이스트(less waste)라는 말도 있어요. 사회 전반적인 문화도 있지만, 자신만의 방법을 주체적으로 찾으면서 개인의 문화를 만드는 게 중요해요. 문화는 또 바뀌어요. 그럼 또 다른 방법으로 새로운 해결책을 찾으면 돼요. 저도 제가 즐기며 할 수 있는 부분을 찾는 단계에 있어요. 모두가 각자의 과정을 만드는 거죠. 공유하는 방식은 다를 수 있지만, 맥락은 같아요. 그렇게 만들어지는 느슨한 유대감을 함께 갖는 사람들이 더 많아졌으면 좋겠어요. B2B 사업인 트래쉬 버스터즈의 클라이언트는 기업이지만, 결국 다회용기를 실제로 쓰는 엔드 유저는 개인이에요. B2C의 영역이죠. 개인이 먼저 다회용기 사용에 익숙해지고 긍정적인 문화를 만들어가야 해요.

두 명의 스페셜 게스트가 <대화의 시간>에서 만난 사람들은 완전히 다른 삶을 살고 있지만, 같은 날 같은 장소에서 얼굴을 마주하며 편견의 가면 없이 편안하게 이야기를 나눴던 도시인들이었다. 대화가 끝나고 집에 돌아가는 길에 이들은 어떤 대화를 가장 먼저 떠올리게 될까. 얼마나 오래 마음에 남게 될까.

이영연

어떤 분야든 전형적인 방식이 있어요. 저스트 프로젝트도 환경과 지속가능성을 많이 다루다 보니 그런 게 있고요. 오늘 만난 참여자들은 모두 전문직 종사자여서 각자의 분야에서 접하는 전형성에 관해 얘기했어요. 전형성을 지키거나, 혹은 그걸 완전히 벗어난 기획과 연출이 혼재되어 있다고요. 중요한 건 균형이죠. 익숙한 것을 활용해서 편안함을 줄 수도 있고, 보편적이지 않은 형식으로 신선하게 표현할 수도 있어요. 그 사이를 능숙하게 줄 타는 건 대단한 능력이에요. 내가 속한 장르의 전형적인 스탠스를 다시 짚어본 대화였네요.

최안나

어떤 특정 대화보다는 대화하기 위해 모인 사람들의 시간 자체가 좋았어요. 기획 전체가 대화였고, 대화할 사람이 모인 거잖아요. 어떤 공간에 누구랑 있는지에 따라 발현되는 느낌이 참 달라요. 오픈룸은 이 공간에서 대화를 위해 모였다는 전제 자체가 편안한 대화를 이어갈 수 있게 해줘서 좋았어요. 안전하고 내가 무슨 말을 해도 모두 듣고 반응해줄 준비가 되어있는 사람들이 모여있다는 느낌. 그래서 평소보다 제 생각과 회사에 관한 이야기 바깥의 여러 가지를 편하게, 많이 할 수 있었어요.

직업도, 성향도, 꿈도 모두 다른 사람들의 첫 만남. 여러 장르의 사람들이 자유롭게 섞이는 대화에서 우리는 어떤 것들을 공유할 수 있을까. 위기의 시대에도 자신만의 길을 개척하는 과정에서 수많은 사람과 스쳐왔을 두 게스트는 짧은 대화의 시간에도 ‘자기만의 방’을 조금 넓힌 듯했다.

이영연

직장인인 참여자들이 지금의 자신은 과거에 꿈꾸던 모습이 아니라고 하셨어요. 이상을 품고 회사에 들어갔는데 목표를 잃은 거죠. 저도 그럴 때가 많아요. 이럴 때 우리는 어떻게 해야 하는가, 그런 대화를 나누다 다 같이 빵 터졌어요. 모두 직업은 다르지만 각자 일할 때 영혼을 넣을 부분과 넣지 않을 부분을 택해야 한다고요. 어떤 분은 보람과 자극이 있는 일에만 영혼을 쏟아붓고, 잔무는 영혼 없는 AI처럼 처리하신대요. 다 잘하려고 하면 참 괴롭거든요. 에너지 총량은 정해져 있고 일이 곧 나 자신은 아니니까요. 이렇게 소수로 앉아서 무슨 얘기가 나올지 모르는 대화는 처음인데 ‘진짜’ 맞장구를 칠 정도로 잘 맞고 재밌는 ‘생활형 대화’였어요. 오늘 만난 분들이 나중에 저희 작업실에 놀러 오시기로 했어요. 반찬 만들어서 오신다더라고요.

최안나

사람 사는 이야기 아닐까요? 누구나 항상 각자의 경험을 빗대어서 얘기해요. 누군가는 자연스럽게 공감하고, 누군가는 다른 부분을 느낄 수도 있겠죠. 내가 아닌 타인은 어떤 생각을 갖고 무엇을 하며 살아가나, 이런 것들을 공유할 수 있는 것 같아요. 서로 다른 삶의 이야기를 들으며 자신의 세계를 톺아볼 수 있을 거고요.