3 Dots

▪ 16세기 말 이탈리아에서 시작된 오페라는 진입 장벽이 높다는 선입견 때문에 대중화가 어려웠지만 최근 다양한 시도를 통해 그 문턱을 낮추고 대중에게 다가서고 있다.

▪ 오페라 극장에 들어서기 위한 드레스 코드 또한 점차 자유로워지고 있으며 적절한 예의를 지키면서 편안한 복장을 허용하는 추세다.

▪ 오페라 대중화를 위해 오페라단과 극장들은 온·오프라인을 활용한 미리보기, 토크 프로그램, 클립 영상뿐만 아니라 오페라 감상을 위한 유료 OTT 서비스 등을 제공한다.

There’s something visceral in there, something capable of catching all of us in that music and the way it’s sung. You can feel it resonate in your chest. Because, I think, you’re listening to the most basic human tool of communication – the voice – used in an almost impossibly superhuman way.

(오페라의) 음악과 노래 방식에는 우리 모두를 사로잡을 수 있는 본능적인 무언가가 있습니다. 가슴에서 울려 퍼지는 것을 느낄 수 있죠. 아마도 인간의 가장 기본적인 의사소통 도구인 목소리가 거의 초인적인 방식으로 사용되는 것을 듣고 있기 때문인 것 같습니다.

– 크리스 에디슨(Chris Addison)

영국의 코미디언 크리스 에디슨(Chris Addison)은 공연장에서 한 관객이 오페라 아리아를 불렀던 기억을 자신의 스탠드업 코미디 인생의 가장 인상적인 순간으로 꼽으며 오페라의 매력에 대해 이야기한 적이 있다. 그의 이야기처럼 오페라 가수는 노래를 통해 인간의 신체에서 나올 수 있는 극대화된 소리를 전달하며 사람들을 사로잡는다. 온몸을 울리고 나오는 소리가 오케스트라의 웅장한 소리와 어우러져 전달될 때, 관람객들은 압도되고 큰 감동을 받는다. 크리스 에디슨처럼 이런 울림의 경험만으로도 오페라에 빠져드는 이들이 있다. 그러나 오페라를 처음 접하는 관객이나 잘 알지 못하는 대다수의 관중은 오페라를 어려워하고 굳이 알고 싶어하지 않는다. 그만큼 오페라는 취미로 알아가기에는 어쩐지 진입 장벽이 높아 보이는 장르다.

공연예술통합전산망(KOPIS)에서 발간하는 티켓 판매 현황 분석 보고서만 보더라도 우리나라에서 오페라를 찾는 사람의 수가 얼마나 적은지 알 수 있다. 2024년 1분기 공연시장 티켓 판매 현황 분석 보고서에 따르면 서양 음악(클래식) 공연 실적에 큰 영향을 미친 주요 세부 장르를 파악하기 위해 기악과 성악 공연으로 나눈 결과, 기악은 티켓 판매액 약 669억 원으로 전체 클래식 공연 실적의 66.9%의 비중을 차지한 반면 성악은 티켓 판매액 약 273억 원으로 전체 공연 실적의 27.3%로, 기악 공연의 약 1/3 수준이었다고 한다. 공연 건수 또한 기악 공연 6,048회에 비해 성악 공연은 1,360회만 열린 것으로 집계됐다. 그만큼 오페라가 속한 성악은 기악에 비해 대중적인 인기도, 공연의 수도 적은 편이다.

어느 예능 프로그램에 출연한 한 클래식 음악 전문 작가는 오페라와 뮤지컬의 차이가 “대중성을 고려하는가 아닌가”에 있다는 조금 씁쓸한 답변을 내놓기도 했다. 이렇듯 오페라는 소수의 사람만 즐기는 어렵고 지루한 장르라는 선입견이 많다. 그러나 오페라는 대중의 관심에 늘 목마른 장르다. 최근 들어 관람객들에게 다가가기 위한 새로운 시도와 문턱 낮추기가 많은 이들의 눈을 사로잡기 시작했다. 극장의 에티켓에서부터 오페라의 내용과 공연 장소까지, 오페라는 나름의 방법으로 21세기 흐름에 맞추어 조금씩 진화해 가고 있다.

알게 모르게 스며든 오페라의 아리아들

“난 대학 시절 묵찌빠를 전공했단 사실~네 놈을 이겨 눈물 콧물 쏙 다 빼주마!”

최근 화제가 된 묵찌빠 송은 600만 회 이상의 조회수를 올린 뒤 엔믹스 멤버 오해원의 커버 영상 등 여러 챌린지로 이어지며 사랑을 받기도 했다. 뮤지컬 배우 최재림이 불러 유명해졌지만 사실 이 곡이 실린 작품은 뮤지컬이 아닌 가에타노 도니제티(Gaetano Donizetti)의 오페라 <리타(Rita)>다. 1860년 초연된 작품 속 이중창이 오랜 시간이 지나 21세기를 사는 한국 대중에게 사랑받는 챌린지가 될 줄 누가 알았을까?

숏폼 챌린지 외에도 오페라 아리아를 샘플링해 K-pop에 담아낸 사례도 있다. 도발적이지만 당당한 이미지를 강조하는 (여자)아이들의 <Nxde>는 곡의 컨셉에 맞게 관능적이고 당당한 여주인공이 등장하는 조르주 비제(George Bizet)의 오페라 <카르멘(Carmen)>에 나오는 아리아 <하바네라(Habanera)>를 샘플링했다. 이외에도 영화 <기생충>이나 드라마 <펜트하우스> 등 다양한 영화와 드라마에서 오페라의 아리아가 재해석되어 등장하거나 중요한 장치로 활용되는 경우를 심심치 않게 찾아볼 수 있다. 그만큼 오페라가 대중 가까이에 있으며 충분히 매력적으로 다가갈 수 있음을 보여준다. 그러나 정작 이 노래들이 진가를 발휘하는 실제 오페라 공연은 대중에게 멀고 낯설기만 하다. 오페라 극장에 가기 위해 옷을 고르는 순간부터 고민은 시작된다.

관람용 태도는 있지만 관람용 의상은 없다

관객은 극장과 다른 관객에 대한 존중을 위해 극장 예절에 적합한 복장을 착용해 주시기 바랍니다(남성의 경우, 가판대 좌석의 최소 요구 사항은 긴 바지와 셔츠 또는 폴로 셔츠입니다). 탱크톱, 반바지, 비치 샌들 또는 풀 샌들을 착용한 사람은 가판대 좌석에 입장할 수 없으며, 이 경우 환불되지 않습니다.

– 베로나 아레나 오페라 페스티벌(Fondazione Arena di Verona)의 복장 규정

미국이나 한국에 비해 엄격한 편이다.

메트에는 드레스 코드가 없지만 오페라에서의 밤은 차려입을 수 있는 좋은 핑계가 될 수 있습니다. 영감이 필요하다면 엄선된 패션 인스타그램 계정인 @Last Night at the Met에서 저희가 가장 좋아하는 룩을 확인해 보세요.

-뉴욕 메트로폴리탄 오페라의 드레스 코드 안내

자유로운 드레스 코드에 대해 안내하는 한편, 저녁 공연이 화려하게 드레스업할 수 있는 기회라고 안내하며 관련 인스타그램 계정을 재치 있게 소개한다.

드라마 <펜트하우스>나 영화 <프리티 우먼(Pretty Woman)>과 같은 대중 매체에서 오페라 극장이 등장할 때면 가수뿐만 아니라 관객 역시 화려한 드레스나 격식을 갖춘 정장을 입은 채로 등장한다. 잘 알려진 <프리티 우먼>의 오페라 관람 장면에서 줄리아 로버츠는 화려한 레드 드레스에 화려한 보석을 착용했고, 리처드 기어는 보타이까지 맨 채 연미복을 입었다. 그래서일까? 오페라를 보러 가려면 고급 드레스숍에 들러 정장이나 드레스부터 장만해야 할 것만 같다.

그러나 요즘 오페라 극장에서 엄격하게 지켜야만 하는 드레스 코드는 사실상 없다고 볼 수 있다. 게다가 국내 오페라 극장에서 이런 화려한 드레스를 입고 관람하는 관객은 거의 없다. 유럽의 유명 극장이나 오페라 페스티벌의 경우에는 슬리퍼처럼 과도하게 간편한 복장은 지양해달라고 안내하기도 하기도 한다. 그러나 많은 오페라극장이 드레스 코드로 인해 부담스러워하는 관람객에게 편하게 입장하라며 홈페이지와 소셜미디어를 통해 친절하게 안내한다.

국내에서는 따로 복장에 대한 안내나 제지가 없으며 더 자유로운 편이다. 일반적으로는 국내와 해외 모두 특별한 이벤트가 없는 한 운동화나 청바지와 같은 캐주얼한 옷을 입고 공연을 관람해도 크게 문제가 되지 않는다. 그럼에도 화려하게 차려입고 오페라를 관람하고 싶어 하는 사람들을 위해 뉴욕 메트 오페라(The Metropolitan opera)는 화려하고 개성 있는 패션으로 눈을 사로잡은 관객들의 사진들을 올리는 인스타그램 계정(@lastnightatthemet)을 따로 만들어서 관람객에게 옷차림에 대한 영감을 주기도 한다. 이처럼 가벼워진 드레스 코드 규정은 그만큼 오페라가 문턱을 낮추고 새로운 관람객을 맞아들일 준비가 되어 있다는 뜻이기도 하다.

오페라에 관한 엄격한 선입견은 복장에만 국한되지 않는다. 마치 미리 숙지하고 지켜야 할 것 같은 규격화된 에티켓이 존재하는 것처럼 느껴지기도 한다. 당연히 오페라 중간에 대중 가수의 콘서트처럼 구호를 외치거나 환호성을 보낼 수는 없다. 그러나 뮤지컬이나 연극, 혹은 영화관에서 영화를 볼 때 지켜야 하는 에티켓을 준수하는 정도라면 사실상 충분하다. 물론 박수 타이밍을 지키는 데 어려움을 느끼는 경우가 종종 있지만 지휘자가 입장할 때나 공연이 종료될 때 박수를 치면 된다. 이에 더해 등장인물의 감정을 가장 극대화해서 부르는 곡인 아리아(Aria)가 끝난 후 박수를 칠 수도 있지만 바그너와 그 이후의 현대 오페라의 경우, 그 지점이 모호해져 박수를 치지 않는 경우도 많다. 그러므로 다른 관람객과 함께 흐름을 맞춰 박수를 치면 된다.

오페라의 문턱을 낮추려는 시도

“오페라는 테너와 소프라노가 사랑을 나누고 싶어 하고 바리톤이 그 사랑을 방해하는 것이다.”

– 조지 버나드 쇼(George Bernard Shaw)

기존의 클리셰를 깬 다소 난해하거나 어려운 구성의 현대 오페라도 있긴 하지만, 사실 클래식한 오페라의 구성이나 줄거리는 생각보다 단순하다. 극장에 자주 오르는 유명 오페라들은 러브스토리가 주를 이루고, 약간의 비틀기가 있다고 해도 큰 틀에서는 “테너와 소프라노의 사랑 이야기와 이를 방해하는 바리톤이 등장”하는 경우를 벗어나지 않는다. 그러나 클리셰가 많고 구성이 쉽다고 해도 대부분 서양 신화나 소설, 희곡 또는 역사적 사건을 소재로 삼기에 역사∙문화적 배경을 알지 못하면 깊이 이해하기 어려운 측면이 있다. 그래서 오페라단은 새로운 작품을 올리기 전에 관객들을 대상으로 해당 오페라에 대한 이해를 돕기 위한 특별 강의나 미리보기 등의 기획프로그램을 제공하기도 한다.

그러나 처음 시도할 때부터 작품 이면에 숨겨진 배경 정보를 모두 이해해야 할 필요가 있을까? 미술 작품이나 뮤지컬, 영화를 감상할 때와 마찬가지로 관람하려는 오페라의 세세한 부분까지 알고 있다면 더 흥미롭게 작품을 즐길 수 있을 것이다. 그러나 반드시 꼭 그래야만 하는 것은 아니다. 그럼에도 오페라를 충만히 즐기기 위해서는 전체 대사와 가사가 외국어인 점을 고려해 사전에 대략적인 줄거리를 읽고 가거나 작품 내 등장인물의 심정과 상황을 함축적으로 드러내는 주요 아리아 정도는 미리 들어보고 가는 것이 좋다.

작품의 내용을 미리 찾아보기 어렵다면 공연장에서 배포하거나 판매하는 프로그램 북을 읽어보는 것도 좋은 방법이다. 원어와 한국어를 병기한 대본이 포함되어 있기 때문에 공연의 전체적 느낌을 파악하거나 공연 중 놓치는 부분을 다시 찾아볼 수 있다. 이렇듯 작품 정보를 충실히 아카이빙하는 경우가 많기에 파리 국립 오페라단(Opéra National de Paris)이나 빈 국립 오페라 극장(Wiener Staatsoper) 등은 현재 공연 중인 작품과 함께 과거 공연 작품의 프로그램 북을 웹사이트에서 판매하기도 한다.

국내에서는 국립오페라단(Korea National opera)이 “오페라 미리보기”를 통해 신작 오페라의 내용과 감상 포인트를 소개하고 있다. 마치 쇼케이스처럼 제작진과 주요 출연진이 참여해 직접 관객과 대화하거나 공연의 하이라이트를 부르기도 한다. 반면 뉴욕 메트 오페라는 최근 극장의 레퍼토리에서 현대 오페라의 비중을 늘리고 있는 흐름에 맞추어 동시대 관객과 소통하기 위해 작품과 관련된 동시대 담론에 대해 이야기 나누는 토크 프로그램을 진행 중이다. 오페라에 쉽게 접근하기 위한 강연부터 동시대와 연결 지점을 찾아보는 토크 프로그램까지, 관객들이 오페라를 가깝게 느낄 수 있도록 하는 여러 프로그램이 오페라와 대중 사이의 문턱을 부수고 있다.

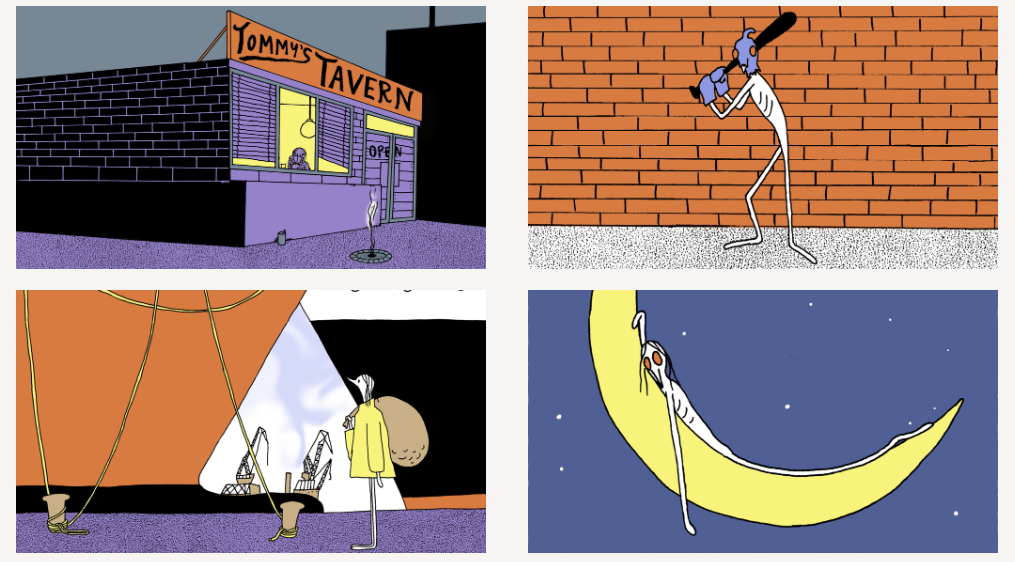

딱딱하고 무거운 이미지를 벗어버린 포스터와 홍보 매체의 이미지 변신도 여기에 한몫을 더한다. 동시대 아티스트와의 협업을 통해 기존의 고전적인 이미지에서 벗어나 신선하고 새로운 느낌을 주는 이미지 디자인 등이 그 예다. 독일의 바이에른 슈타츠오퍼(Bayerischestaatsoper)는 낙서 같은 느낌의 애니메이션을 활용한 트레일러 영상이나 엉망진창인 파티 풍경을 담은 사진 같은 이미지를 통해 기존의 오페라 홍보 이미지에서는 느끼지 못했던 신선함을 자아낸다.

국립오페라단 역시 포스터 이미지에 심혈을 기울이고 있는데, 특별히 2024 시즌 포스터와 프리뷰 영상의 경우 가수 레드벨벳과 협업했던 작가 메아리(@mmmeari_apri)와 협업을 진행했다. 이미지 자체로 눈길을 끄는 이 아름다운 포스터는 전형적인 오페라 포스터와는 다른 느낌으로 시선을 끌 뿐만 아니라 새롭게 올라오는 작품들의 모티브를 잘 담아내 새 시즌에 대한 기대감을 높인다.

국립오페라단은 이후 각 작품의 메인 포스터도 따로 제작했는데, 이 포스터들 역시 작품과 어우러지면서도 오페라 장르의 이미지를 깨는 새로운 스타일이었다. 특히 오페라 <알제리의 이탈리아 여인>은 AI 이미지 제너레이터 미드저니(Midjourney)로 제작해 작품의 분위기를 전달하면서도 요즘 감성에 어울리는 이미지를 만들어 냈다.

지금, 여기, 오페라를 보는 법

그렇다면 지금 우리는 어디에서 오페라를 볼 수 있을까? 오페라는 외국의 유서 깊은 오페라극장에서만 열릴 것 같다고 생각할지도 모른다. 그러나 우리나라에서도 오랜 기간 꾸준히 오페라 무대를 올렸다. 특히 그중에서도 1962년 창단해 60년 넘게 오페라를 올려 온 국립오페라단은 우리나라의 대표적인 오페라 공연 단체다. 서울을 중심으로 매년 새로운 레퍼토리를 올리고 있으며, 지방 순회공연과 해외 투어에 나서기도 한다. 국내외의 실력 있는 성악가와 제작진이 참여해 작품을 올리기에 대체로 뛰어난 퀄리티의 공연을 만들고 있다. 또한 일반적으로 자주 공연하는 유명 작품뿐만 아니라 국내 초연 작품이나 창작 오페라 역시 꾸준히 올리고 있기도 하다. 2024년 상반기에는 로시니의 <알제리의 이탈리아 여인>, 브리튼의 <한여름 밤의 꿈> 그리고 코른골트의 <죽음의 도시> 총 3개의 국내 초연작을 올려 호평을 받았다. 국립오페라인 만큼 일반 관객을 대상으로 한 “오페라 미리보기”나 “KNO살롱”과 같은 교육 프로그램 역시 활발하게 운영 중이다. 또한 프로그램 북이나 해당 시즌 공연에 대한 소개 영상도 잘 마련되어 공연 관람에 도움을 준다.

국립오페라단 외에도 오페라하우스 자체에서 꾸준히 오페라를 올리는 대구오페라하우스도 있다. 국내 유일의 제작 극장(producing theatre)이라는 타이틀을 내세울 만큼 대구오페라하우스는 매년 다양한 오페라를 꾸준히 선보이고 있다. 극장의 시즌 프로그램과 함께 대구국제오페라축제를 통해 오랫동안 사랑받은 유명한 작품부터 국내에서는 쉽게 볼 수 없는 작품까지 다양한 공연을 무대에 올리는 중이다. 특히 지난 2022년에는 바그너의 <니벨룽겐의 반지> 4부작 전편을 올리기도 해 화제를 모으기도 했다. 그뿐만 아니라 창작 오페라 개발에도 꾸준히 노력을 기울이고 있는데 올해는 시인 이육사의 생애를 다룬 <264, 그 한 개의 별>을 올릴 예정이다.

이렇게 다양한 선택지가 있음에도 여전히 라이브 공연을 찾는 게 부담스럽다면 영상을 통해 먼저 접해보는 것도 좋다. 뉴욕 메트로폴리탄 오페라(Metropolitan Opera)도 관람을 위해 숙제처럼 공부할 필요는 없지만 비디오 클립을 시청하면 곧 보게 될 공연에 대한 기대감을 높이는 좋은 방법이 될 수 있다며 영상을 통해 미리 오페라와 익숙해지길 권한다.

대부분의 오페라단과 오페라 페스티벌은 공식 SNS나 유튜브를 통해 오페라의 주요 장면을 담은 짧은 클립을 제공한다. 오페라의 전 막을 감상하기에 아직 준비가 덜 되었다면 이러한 영상들을 통해 시작해 보는 것도 좋다. 이 외에도 EU의 지원을 받는 오페라비전(OperaVision)은 유럽을 중심으로 한 여러 오페라극장의 공연 실황을 유튜브를 통해 제공한다. 전체 실황 영상은 일정 기간만 볼 수 있지만 비하인드 영상이나 인터뷰 등을 함께 제공하며 무엇보다 최근 공연을 빠르게 볼 수 있다는 점이 매력적이다.

유튜브 채널 외에도 유명 오페라단의 오페라를 즐길 수 있는 유료 OTT 서비스도 있다. 뉴욕 메트로폴리탄 오페라의 메트오페라 온 디맨드(Met Opera On Demand)나 영국 로열오페라하우스의 오페라 온 디맨드(Opera On Demand) 등과 같이 유명 극장에서 자체적으로 운영하는 OTT 서비스는 기존에 극장이 가지고 있던 영상 아카이브를 바탕으로 다양한 작품을 제공한다. 특히 메트오페라 온 디맨드는 1930년대의 오디오 라이브부터 현재의 영상까지 방대한 오디오와 영상을 제공 중이다.

극장 자체 OTT 서비스 외에도 클래식 전문 음반 회사인 낙소스(Naxos) 역시 오페라 영상을 제공하는데 낙소스의 경우 자체 웹사이트가 아닌 아마존 프라임을 통해 시청이 가능하다. 국내에서도 국립오페라단의 크노마이오페라(Knomyopera)를 통해 오페라 생중계나 실황 영상을 시청할 수 있다. 이외에도 해외 클래식 공연 영상을 제공하는 OTT 서비스인 뮤직 온에어(Music on air)는 호수에서 펼쳐지는 야외 오페라로 유명한 브레겐츠 페스티벌(Bregenz Festival) 등 해외의 유명 오페라단과 페스티벌의 공연을 한글 자막과 함께 즐길 수 있다.

영화관에서도 유명한 해외 오페라단이나 오페라 페스티벌의 공연을 볼 수 있는 방법이 있다. 메가박스는 큐레이션 브랜드인 “클래식 소사이어티”를 통해 매해 다양한 오페라를 소개한다. 잘츠부르크 페스티벌, 베로나 오페라 페스티벌, 로열 오페라 하우스 등 유명 페스티벌과 오페라의 영상을 상영하는데 오페라 극장에서 보듯 객석에 앉아 공연을 관람하면서도 부담 없이 익숙한 환경에서 공연을 즐길 수 있다.

입문용 오페라가 궁금한 당신을 위해

따로 정해진 입문용 오페라는 없다. 게다가 개인의 취향에 따라 선호하는 오페라 장르가 다 다를 것이다. 그러나 처음 오페라를 접하는 사람이라면 일단 내용이나 음악이 너무 복잡하거나 난해한 것은 피하는 편이 좋다. 또한 가능하다면 러닝타임이 비교적 짧은 단막 작품으로 오페라의 분위기에 익숙해진 뒤 3막 이상의 일반적 구성의 오페라를 감상하는 것도 가볍게 시작하기에 좋은 방법일 수 있다. 더불어 대중적으로 잘 알려진 음악이 나오는 공연이라면 미리 오페라에 대해 알아가는 시간을 단축할 수 있어 부담을 덜 수 있다.

자코모 푸치니(Giacomo Puccini)의 <잔니 스키키(Gianni Schicchi)>

부오조 도나티라는 한 늙은 부자의 죽음과 그의 유산을 둘러싼 소동을 다룬 블랙 코미디인 푸치니의 오페라 <잔니 스키키>는 이에 부합하는 오페라 중 하나다. 1시간가량의 짧은 러닝타임과 전반적으로 익살스럽지만 마냥 가볍지만은 않은 이 오페라에는 대중적으로도 잘 알려진 소프라노의 아리아 <오 사랑하는 나의 아버지(O mio Babbino Caro)>가 나오기도 한다. 짧은 러닝타임과 유쾌하게 볼 수 있는 내용으로 처음 오페라를 접하는 사람들도 어렵지 않게 볼 수 있다.

조아키노 로시니(Gioachino Rossini)의 <세빌리아의 이발사(Il barbiere di Siviglia)>

여러 막으로 이루어진 오페라 중에서도 입문용으로 좋은 작품들이 있다. 로시니의 오페라는 특유의 화려한 기교와 즐겁고 유쾌한 희극적 내용 덕분에, 처음 오페라를 보더라도 재밌게 즐길 수 있는 요소가 많다. 특히 대표작인 <세빌리아의 이발사>는 로시니 오페라의 매력이 제대로 담겨 있으며, 무엇보다 극 중 등장하는 <나는 거리의 만물박사(Largo al factotum della città)>에서 “피가로”를 반복해서 외치는 부분이 대중적으로 익히 잘 알려져 있기도 하다.

주세페 베르디(Giuseppe Verdi)의 <라 트라비아타(La Traviata)>와 조르주 비제(George Bizet)의 <카르멘(Carmen)>

베르디의<라 트라비아타>나 비제의 <카르멘>은 앞선 두 작품처럼 코미디적 요소가 있는 작품은 아니지만, 화려하고 아름다운 음악과 강렬하고 비극적인 사랑 이야기가 어우러진 매력적인 작품이며 전 세계에서 가장 많이 공연되는 오페라이기도 하다. 또한 각각 <축배의 노래(Brindisi)>와 <하바네라(Habanera, L’amour est un oiseau rebelle)>라는 익숙한 곡이 초반 부분에 등장해 극의 몰입감을 높이기도 한다. 자주 올라오는 작품들인 만큼 고전적인 연출뿐만 아니라 현대적으로 재해석해 시간과 공간 배경을 다양하게 바꾼 공연들이 올라오기도 한다.

16세기 르네상스 시기에 탄생한 오페라가 긴 시간 사랑받아 왔다는 것은 놀라운 일이다. 언어와 문화의 차이, 그리고 긴 시간 쌓아온 권위주의적인 분위기는 숏폼에 길들여진 요즘 관객들에게 큰 장애물처럼 느껴지기도 한다. 그러나 오페라는 거기서 포기하지 않고 계속해서 관객들에게 다가간다. 이미지와 관습의 변화 외에도 영화관에서 공연 실황 영상을 상영하거나 오페라 전용 OTT 서비스를 제공하는 등 21세기 관객들이 여전히 오페라를 찾을 수 있도록 다각적으로 접근하는 중이다. 여기 더해 아예 작품 전체를 현대적인 감각으로 재해석하거나 창작하는 시도들 역시 계속되고 있다.

그럼에도 불구하고 오페라는 여전히 선뜻 다가서기 어려운 장르처럼 여겨진다. 영화의 1인치 장벽에 비해 오페라의 장벽은 좀 더 높은 듯하다. 그러나 언어나 문화에 대한 이해가 충분하지 않다고 하더라도 크리스 에디슨의 말처럼 오페라에는 사람을 사로잡는 무엇이 분명히 존재한다. 몇 세기에 걸쳐 살아남을 만큼 시간과 문화를 초월해 감동과 공감을 일으키는 요소를 구석구석 지니고 있다. 사람의 음성이 오롯이 전달하는 뚜렷한 울림, 그 울림에서 전이되는 크고 작은 감정과 희노애락은 넉넉하고 충만한 감동으로 돌아온다. 그렇기에 오랜 시간 동안 여러 나라에서 사랑받아 온 게 아닐까? 어렵고 생소하다는 편견을 내려놓고 한 번쯤은 오페라에 진심으로 귀를 기울여 보자. 그러면 우연히 마주친 오페라의 아리아에서 생각보다 아주 가까운 거리에서 마음을 울리는 멜로디와 전율을 느끼게 할 이야기를 만날지 모른다.