여러 패션 커뮤니티에서 한국 패션에 대한 평가는 긍정적이지 않다. 너무 틀 안에 갇혀있고, 유행이 빠르게 지나가며, 아이덴티티가 없다고들 말한다. 한국 패션계는 패션을 범주화하고 공식화하여 스타일에 이름을 붙이고, 그 스타일에 맞는 브랜드를 규정한다. 디자인의 가치가 아닌 잘 알려진 로고를 통해 패션을 전시의 수단으로 소비하고, 로고를 통해 소비의 안전을 보장받는다.

이런 흐름의 원인은 한국 사회가 삶을 받아들이는 방식에 있다. 패션도 결국 문화의 한 양식이기 때문에 다양한 삶이 존재하는 곳에서 발전할 수 있다. 그러나 우리에게는 다양한 삶이 없다. 열심히 공부해서 좋은 대학에 진학하고, 고위 공무원 혹은 대기업∙전문직종에 취직하는 것이 올바른 삶의 공식이다. 이 공식에서 벗어난 사람들의 이야기가 들려올 때도 있지만, 그런 경우조차 모두 대외적인 성공담이다.

우리에게는 실패가 없다. 우리 삶의 방식은 단선적이다. 실패는 숨겨야 하는 부끄러운 일이며, 모두 성공을 향해 달려가야 한다. 우리에게는 삶에 대해 고민할 시간이 없다. 다양한 삶이 없으니 다양한 문화가 생기지 않고, 자연스럽게 패션도 획일화된다. 혹은 성공을 향해 달려가는 우리의 삶처럼 패션도 성공에 가까워져야 한다.

우리는 이제 좋은 옷을 구매하기 위해 발품 팔지 않는다. 온라인에서는 클릭 몇 번으로 지역과 관계없이 대부분의 옷을 구매할 수 있다. 다만 선택지가 늘면서 고민이 시작된다. 이 옷이 가장 최선의 옷일까? 비슷한 가격대에 더 좋은 옷이 있지 않을까? 우리는 이 고민을 외주에 맡기기로 한다. 패션 유튜버의 영상을 찾아보면 재정 상황에 맞는 가성비 좋은 옷들을 추천해 준다. 유명 유튜버가 추천한 옷은 영상 공개 후 빠르게 품절되며, 재입고 문의도 빗발친다. 패션 유튜버는 단순히 제품을 추천해줄 뿐 아니라, 개인의 취향에 값을 매긴다. 시청자들의 옷과 신발에 대해 조언하며, 버려야 하거나 사야 할 옷과 신발을 결정해 준다. 패션 입문자부터 고수까지 급을 나누며 평가와 판단을 서슴지 않는다. 이는 한국의 교육과정 커리큘럼과 유사해 보인다.

이런 콘텐츠는 패션 유튜버의 무례나 오만이 아닌, 대중의 요구로 인해 생겨난 것이다. 자신보다 패션에 해박한 사람이 가치를 정해주니 믿을 수 있고, 그것에만 잘 따르면 타인에게서 무시 받지 않으리라 안심한다. 물론 모든 이가 이러한 과정을 통해 옷을 구매하진 않는다. 일부는 자신의 취향으로 옷을 고르지만, 어쨌든 최상위 기준은 타인의 인정인 경우가 대부분이다. 우리는 타인에게 좋은 평가를 얻기 위해 옷과 신발을 산다. 타인에게 인정받는 것이 성공적인 패션이다. 이러한 흐름을 봤을 때, 한국의 로고플레이(Logo Play)* 열풍은 우연이 아니다.

*로고플레이: 브랜드가 상품에 로고를 드러내거나 강조하는 흐름

로고플레이의 유행은 미니멀리즘의 영향으로 2000년대 중반에 사라졌다. 하지만 2010년대 중반 여러 브랜드의 핵심 컬렉션으로 재등장한 후, 현재까지 그 트렌드를 이어오고 있다. 로고는 가장 간편하게 자신을 전시하는 방법이다. 구구절절한 설명 없이 구찌의 로고를 보여주는 것만으로도 자신의 취향과 경제력을 드러낼 수 있다. 그러나 로고플레이의 흐름을 거부하는 브랜드도 존재한다.

단적인 예로 마틴 마르지엘라(Martin Margiela)는 디자이너의 명성과 로고에 기대던 패션계에 반기를 들며, 달력과 같은 스티치로 자신의 로고를 대신했다. 또한 그는 컬렉션의 피날레인 런웨이에도 등장하지 않았다. 디자이너는 명성과 이름이 아닌 옷으로 말해야 한다는 것이었다. 미완성과 완성의 경계를 허문 해체주의 컨셉의 브랜드 메종마틴마르지엘라(Maison Martin Margiela)는 성공적이었다. 메종마틴마르지엘라는 로고가 아닌 디자인으로 대중에게 각인되었다. 하지만 여전히 대부분의 브랜드는 로고와 디자이너의 명성을 바탕으로 컬렉션을 진행한다.

여기서 주목할 점은, 해외 패션계에서는 로고플레이의 유행과 함께 그것을 둘러싼 다양한 논의가 진행되었다는 것이다. 꼼데가르송(COMME des GARÇONS)과 꼼데퍽다운(COMME des FUCKDOWN)*, 질샌더(Jil Sander)와 일샌더(Ill Sander) 같은 풍자는 로고플레이의 의미를 다시 한번 생각하게 만든다.

그러나 한국에서는 단순히 로고플레이의 유행을 따라가기 바빴다. 한국에서 메종마틴마르지엘라의 상징인 스티치는 해체주의적 디자인이 아닌 그저 브랜드를 나타내는 로고다. 마르지엘라의 스티치가 없는 옷은 편집숍에서 높은 할인가가 매겨지고, 스티치가 달린 옷들은 할인율이 낮아도 빠르게 팔려나간다. 디자이너의 의도와 관계없이 우리는 로고로 브랜드를 소비한다. 직관성을 원하는 한국 소비자는 옷의 디테일까지 따지는 피로한 쇼핑을 피한다. 크게 로고가 박혀있다면 보이지 않는 디테일은 중요하지 않다. 누군가가 알아볼 수 있는 브랜드가 곧 자신의 취향이 된다.

자신의 취향을 공유하고 전시하는 것은 자연스러운 인간의 사회활동이다. 그러나 전시하기 위해 취향을 외부의 기준에 맞추는 것은 기형적이다. 인스타그램은 이 기형을 부추긴다. 정방형의 사진 속에 담긴 브랜드는 오직 나만의 취향이어서는 안 된다. 그 브랜드는 대다수에게 괜찮은 브랜드로 여겨져야 한다. 좋아요와 팔로워 수에 따라 이 애매하고 주관적인 판단이 이루어진다. 팔로워 수와 좋아요는 스펙으로, 피드는 자기소개서로 인식되는 인스타그램에서 브랜드는 강력한 무기로 변한다. 브랜드의 가격대와 희소성은 그것을 전시하는 사람들이 다른 사람들보다 더 좋은 취향을 가졌다고 여기게 만든다.

이런 취향 경쟁은 미감의 문제가 아니다. 구매할 수 있는 조건의 문제다. 헤드메이너(HED MAYNER)를 살 수 있다면 좋은 취향을 가진 사람이 되고, 아니라면 그저 그런 취향의 사람이 된다. 누군가 셀린느(Celine), 디올(Dior), 르메르(Lemaire)의 컬렉션을 좋아하더라도 해당 브랜드의 제품을 사거나 전시하지 못하면, 사람들은 그가 실제로 그 브랜드의 취향을 가졌다고 생각하지 않는다. 소비할 수 있는 경제력이 취향을 결정한다. 이런 상황 속에서 로고플레이는 빛을 발한다.

명품의 대중화를 외치는 SPA 브랜드의 성장으로 패션 디자인은 새로운 시대를 맞았다. 에이치앤엠(H&M), 자라(ZARA) 등은 명품 브랜드의 디자인을 녹오프(knock-off)*해서 팔거나, 명품 브랜드와 협업해 비슷한 디자인을 저렴하게 판매한다. 물론 명품의 원단, 소재, 마감, 디테일은 차이가 있겠지만, 결론적으로 디자인은 비슷하다. 그러나 로고는 녹오프할 수 없다. 유명 브랜드의 로고를 따라 하는 것은 녹오프가 아닌 카피이기 때문이다. 대체불가능한 유일한 것. 나의 성공을 보여주는 훈장. 명품 브랜드의 로고는 그런 역할을 수행한다.

*꼼데퍽다운: 스트릿 패션 브랜드 에스에스유알(SSUR)이 꼼데가르송을 패러디하여 만들어낸 모방 브랜드. 의도적으로 패러디한 명품 브랜드의 로고를 크게 넣은 상품을 통해 유명 브랜드를 추종하는 사람들을 비꼬는 메시지를 담고 있다. 꼼데퍽다운은 국내에서 큰 성공을 거둔 모방 브랜드로 꼽힌다.

*녹오프: 다른 제조 회사의 잘 팔리는 상품의 디자인을 복제하여 더 싼 값에 시장에 내놓는 일

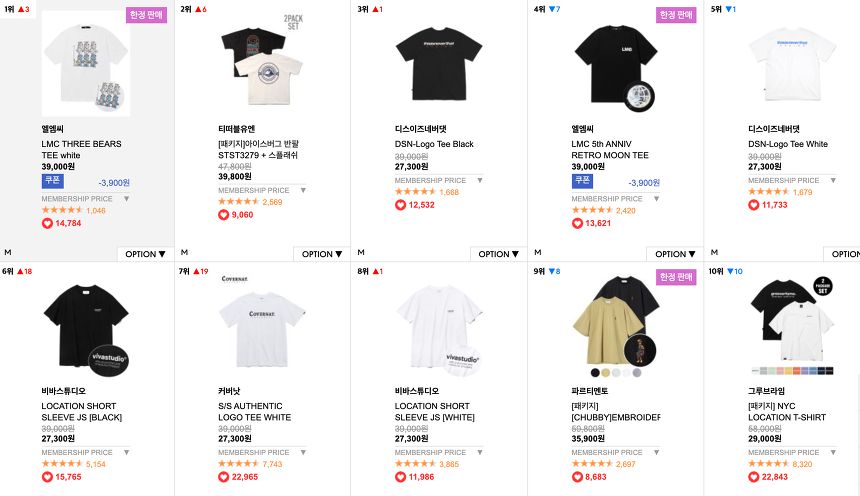

일반적으로 로고플레이란 값비싼 명품 브랜드가 자사 로고를 강조하는 컬렉션을 선보이는 것을 말한다. 반면 최근 국내 브랜드의 로고플레이는 이와 조금 다른 양상을 보인다. 흔하고 저렴한 상품을 내놓으면서 로고플레이 중심의 컬렉션을 선보이는 국내 브랜드들이 등장했다. 심지어 이러한 브랜드의 상품 판매량은 압도적으로 높다. 국내 최대의 온라인 의류 편집숍 무신사에서 판매량 상위 10위에 랭크된 브랜드 중 로고 없는 옷을 찾기란 어렵다. 저렴하고 흔한 제품을 선보이는 브랜드의 로고는 그것을 소비하는 개인의 경제력을 나타내지도, 다른 브랜드와 비교했을 때 대체 불가능하지도 않다. 이런 브랜드의 타깃 자체가 가성비 좋은 옷을 찾는 소비자이기에 범용성과 대중성이 곧 브랜드 파워이자 경쟁력이 된다.

왜 가성비 좋고 대중적인 브랜드의 로고플레이가 인기를 얻고 있을까? 취향 경쟁과 전시의 탈락자는 무난함을 택한다. 모두가 많이 입어 눈에 띄지 않는 옷은 좋은 평가도, 나쁜 평가도 얻지 않는다. 위험이 적어 모험할 필요가 없다. 대중화된 브랜드의 로고는 패션 감각을 보장하진 않지만, 최소한 ‘평균 이하’가 되는 것을 막는다. 그렇기에 새로운 디자인보다는 평균화된 ‘안전한’ 브랜드가 대중의 선택을 받는다.

앞에서 살펴봤듯, 로고플레이의 유행은 한국 패션 산업의 계급화와 획일화라는 두 가지 문제점을 모두 담고 있다. 계급화는 해외 명품 로고의 전시로, 획일화는 가성비 좋은 국내 브랜드 로고의 안전 소비로 나타난다. 이 두 가지 경우 모두 패션의 기준은 자신의 만족보다 외부의 평가에 맞춰져 있다. 이는 글의 초반에서 논한 한국적 삶의 양식과 관계가 깊다. 대다수가 성공적인 삶의 공식이 있는 것처럼 옷 잘 입는 공식이 있다고 믿는다. 정해진 규칙에서 벗어날 때의 감점을 피하고자 철저히 외부의 기준에 맞춰 패션을 소비한다. 이러한 납작한 관점의 소비는 패션의 다양성 발전에 큰 방해물이 된다.

과연 이런 국내 패션 산업의 흐름이 디자이너들에게도 도움이 될까? 그렇지 않다. 스타일이 더 다양해지고 혁신적인 디자인이 대중에게 환영받을수록 보다 많은 디자이너들이 자신만의 창의적인 디자인을 선보일 수 있다. 외부의 기준과 평가에 맞춰 상품을 만들지 않고, 자신의 명확한 디자인 철학과 취향을 먼저 생각할 수 있다. 그렇게 더욱 다양한 디자인이 시장으로 나온다면, 소비자들 역시 더 다양한 범위에서 자신만의 개성과 취향을 찾아갈 수 있을 것이다.

한국 패션의 발전을 위해서는 다양성이 필요하다. 패션이 다양해지려면 먼저 문화와 삶이 다양해야 한다. 그리고 그 다양한 삶이 그대로 존중받을 수 있어야 한다. 대중적인 차트에 연연하지 않는 우리만의 문화적 플레이리스트가 필요하다. 삶에는 순위와 랭킹이 없다. 타인의 삶을 재단하고 평가하지 않는 미덕이 삶의 방향이 되어야 한다. 삶의 일정한 공식을 찾거나 성공과 실패, 높고 낮음을 구분하고 배척하는 방식은 모든 문화를 병들게 한다. 실패한 삶과 성공한 삶이 없듯이, 실패한 패션과 성공한 패션 또한 없다.