지난 7월, 종로 안국동에 자리한 우리나라 첫 공예박물관이 그 모습을 드러냈다. 서울시가 옛 풍문여고를 리모델링해 세운 서울공예박물관(SeMoCA, Seoul Meseum of Craft Art)이다. 고대부터 현대까지 시대와 분야를 넘나드는 2만여 점의 공예품과 각종 자료를 만날 수 있다. 코로나19로 정식 개관식은 미뤄졌지만, 개관 전시 행사는 사전 예약으로 관람이 가능하다. 오픈런 탓인지 하루 입장 제한 5백여 명이 금세 찬다. 높아진 관심을 반영하는 듯하다.

시간과 경계를 ‘열고 잇다’

서울공예박물관의 첫인상은 탁 트인 개방감이다. 광장같은 너른 마당에는 담도 없고 문도 없다. 초록빛 잔디를 채운 열린 공간이다. 서울 시내 한복판에서 이런 곳을 만나는 것 자체가 색다르다. 입구가 어디일까 멈칫하게도 되지만, 그다지 중요하지 않다. 박물관은 내가 서 있는 바로 그 자리에서부터 시작된다. 열린 구조는 모두의 공예, 모두의 박물관을 지향하는 서울공예박물관의 콘셉트를 잘 보여 준다. 서울공예박물관은 가로축으로는 동쪽의 창덕궁과 서쪽의 경복궁을 연결한다. 세로축으로는 북촌과 인사동을 잇는다. 율곡로3길(감고당길)과 윤보선길, 인사동 문화의 거리 등 걷기 좋은 길들과 맞닿아 있다.

서울 종로는 조선 왕실이나 양반가에 고급 공예품을 제공하던 최고의 경공장(京工匠)들이 모여 있던 곳이다. 경공장(京工匠)은 조선 시대 중앙관청에 속해 왕실과 관부에서 사용하는 각종 물품을 제작하는 장인(수공업자)을 이른다. 먹을 만드는 묵장(墨匠), 놋그릇을 만드는 주장(鑄匠), 비단을 짜는 능라장(綾羅匠), 색실로 수를 놓는 자수장(刺繡匠) 등 그 종류만 해도 130여 종에 달한다. 경국대전은 중앙 관부에 129개 분야 2,841명의 경공장이, 지방 관부에 27개 분야 3,656명의 외공장이 속하도록 규정했다.

관영수공업을 담당하는 장인들과 공방들은 한양에 많이 자리할 수밖에 없었다. 대부분 자연스럽게 궁이 모여 있던 오늘날의 종로와 중구 일대에서 활동했다. 특히 풍문여자고등학교 부지는 안동별궁이 있던 터다. 안동별궁은 1449년 세종대왕이 아들 영응대군을 위해 지은 집으로 영응대군이 죽자 부인이 나라에 기증하였고, 성종이 연경궁(延慶宮)으로 명명해 월산대군에게 하사했다고 한다. 1882년에는 순종의 혼례가 열리기도 했으며 조선 왕실 가족의 제택 혹은 가례 준비를 위한 장소로 사용되었다. 풍문여고의 담장을 헐며 발견된 안동별궁의 담장 아래 기단석은 문화재위원회의 결정으로 박물관과 함께 빛을 보게 됐다.

잊혀진 장인의 ‘이름을 새기다’

바깥 공예마당과 길게 접한 곳에 전시 1동이 있다. 유럽 궁전을 연상시키는 베이지색 건물 외관이 SNS에서 핫플레이스로 떠올랐다. 학교 건물의 원형을 최대한 살리면서도 깔끔한 모습이 박물관의 기대치를 높인 리모델링이란 느낌이 든다. 여타 공공 건축물들에서 느껴지던 위압감이나 인위적 장치보다는 주변 환경과 어울리는 친근함과 따듯한 분위기를 자아낸다. 전시 1동 앞엔 이강효 작가의 작품 휴식, 사유, 소통의 분청의자 30여 개가 옹기종기 자리 잡았다. 공예박물관답게 건축과 디자인적 감각을 살린 오브제다.

전시 1동 2층에서는 박물관의 메시지를 가장 잘 담아낸 장인, 세상을 이롭게 하다 상설 전시가 진행 중이다. 고대의 금속, 도자, 목공예부터 조선-대한제국-일제강점기까지 다양한 소재와 기술이 사용된 공예품이 전시장을 빼곡히 채우고 있다. 장인이 새긴 왕실의 특별한 이름 / 견양(見樣), 왕실 공예의 표본 / 규방과 사대부들의 멋 / 일상의 공예로 나아가다 총 4개의 테마다. 전시품들은 각 시대의 사회상과 환경적 특성, 그리고 동시대를 살아간 이들의 기호와 삶의 궤적을 엿보게 한다. 전통 공예는 문자로 기록된 것보다 선조들의 생활상을 더욱더 생생하게 상상하게 만든다. 특히 의식주(衣食住)에서 사용된 여러 생활용품 속에서 달인들의 기예와 열정, 그리고 미적 감각을 느낄 수 있다.

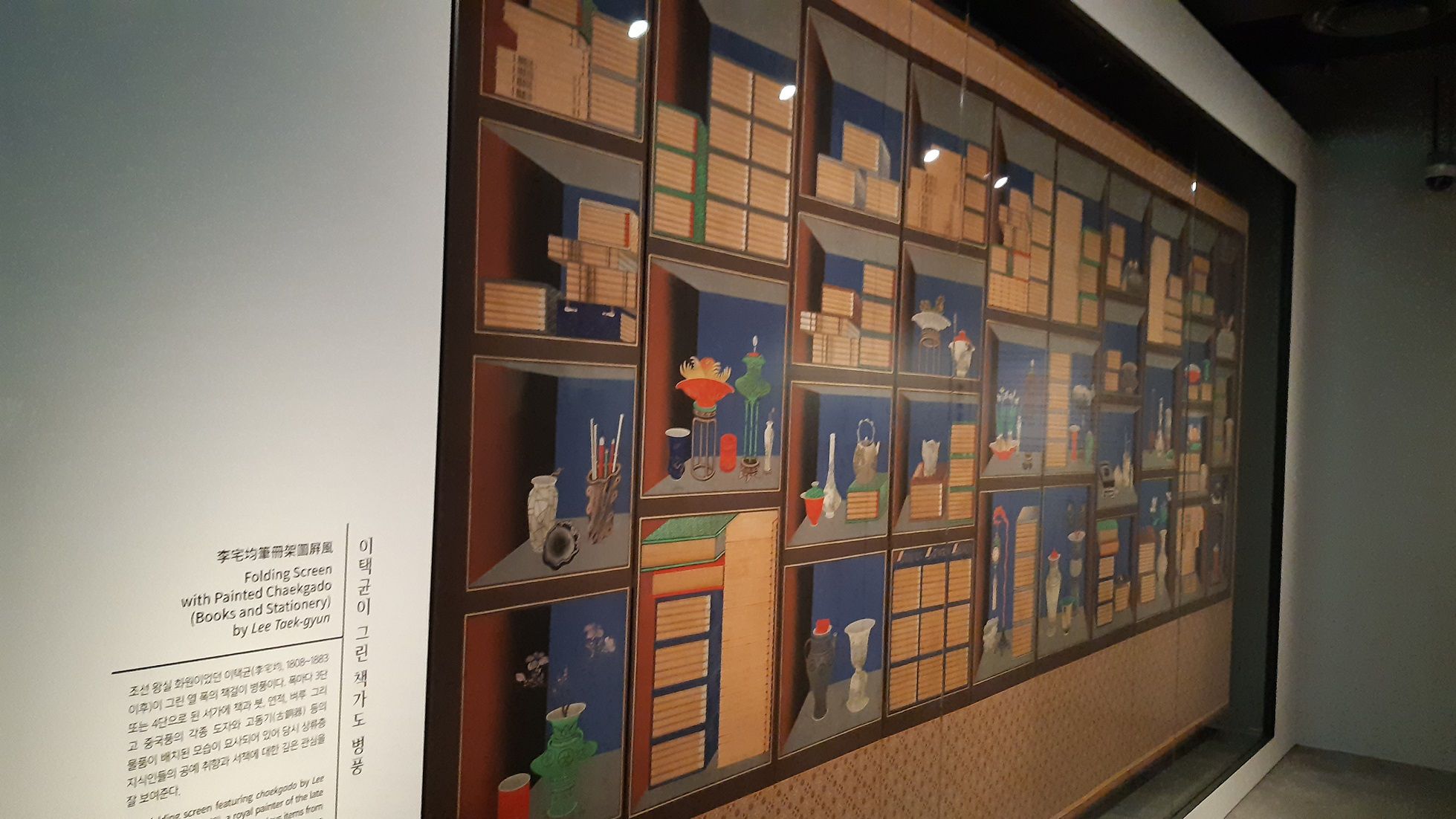

그중에서도 최근 영화나 드라마를 통해 해외에서 더 크게 주목받고 있는 각양각색의 갓과 책가도 등 멋스러운 공예품들이 시선을 끈다. 책가도는 18세기 서양화식 투시 원근법을 적용한 그림으로, 동양회화에서는 볼 수 없었던 3차원 효과를 자아낸다. 우리나라 옛 그림 중 현대미술과 디자인에 가장 많이 차용되고 있는 작품이라고 평가받는다.

공예박물관은 과거에만 머무르지 않는다. 국격을 높인 최고의 공예품을 만들어 온 장인들을 현재 시점에서 다시 기억하고자 애쓴다. 전시 2동 지역공예실에 소개된 서울의 장인전이 바로 그것이다. 이들은 경공장의 후예로 일제강점기를 거치며 전통을 단절시키라는 위협을 견딘 공예가들이다. 서울공예박물관은 격변의 시기 속에서 묵묵히 자신의 혼을 쏟아온 서울무형문화재 25인의 발자취와 소중한 작품들도 함께 조명한다. 그렇게 공예품에 머물러 있던 우리의 시선을 그 작품을 만든 사람, 장인에게로 돌려놓는다.

소목장 김창식의 책장, 필장 전상규의 백모붓, 나전장 정명채의 구절판, 침선장 박광훈의 당의, 매듭장 노미자의 가마장식, 악기장 김복곤의 가야금, 궁장 권무석의 부린활……. 가구류, 필기구, 왕실 의복, 장신구, 악기 등 우리의 눈과 마음을 앗아 갈 만한 곱고 정성스런 공예품들을 작가, 마스터를 앞세워 보여 준다. 편안함을 만들다-安, 품격을 이루다-格, 즐거움을 빚다-樂이란 부제가 모든 걸 말하는 듯하다. 사진가 구본창의 렌즈를 통해 이들에 대한 오마주 장인의 길을 걷게 만든다.

생활 속 예술의 ‘기록이 숨쉬다’

서울공예박물관은 공예와의 거리감을 좁히기 위한 다양한 시도를 서슴지 않는다. 공예 아카이브실과 보이는 수장고가 대표적이다. 전시 2동 3층에 있는 아카이브실은 공예품의 도면이나 도안, 도구, 재료, 사진과 필름 자료, 공예 사료와 문서 등을 체계적으로 수집하고 정리·분석하는 곳이다. 서울공예박물관 소장 기록물의 보존, 관리와 함께 기록물의 실물 열람과 전시 관람이 가능한 개방형 수장 공간이다. 실제 아카이빙 업무가 진행되고 직원들이 근무하는 곳을 개방하다니, 파격적이다. 직원들의 사무공간과 각종 자료를 볼 수 있는 열람 공간이 한데 모여 있다. 그래서 다른 전시공간과 달리 별도의 출입 등록이 필요하며 주중에만 운영된다.

방문 당시, 개관 기념으로 공예 아카이브실에서 아임 프롬 코리아 I’m from Korea 특별전시가 진행되었다. 언론인이자 민속문화 연구자였던 故 예용해 선생이 우리 문화재를 보존하기 위해 세계를 누빈 기록들과 마주할 수 있었다. 인간문화재 연구에 평생을 함께해 온 취재 수첩부터 보고서, 카메라와 출장 가방 등 각종 기록물이 생생하게 잘 정리되어 있다.

전시 3동 4층에 있는 보이는 수장고도 인상적이다. 보이는 수장고는 관람객을 위해 통유리 너머로 작품을 보존하는 수장고를 볼 수 있게 했다. 서가식 수장고의 단조로움을 피하고자 붓, 노리개, 주머니, 매듭 등 작품별로 모아 앞쪽에 전시했다. 이런 배치가 금단의 구역에 들어온 듯하여 다른 전시실보다 흥미롭다. 또한 찾고자 하는 소장품이 있으면 터치스크린으로 직접 찾아볼 수도 있다.

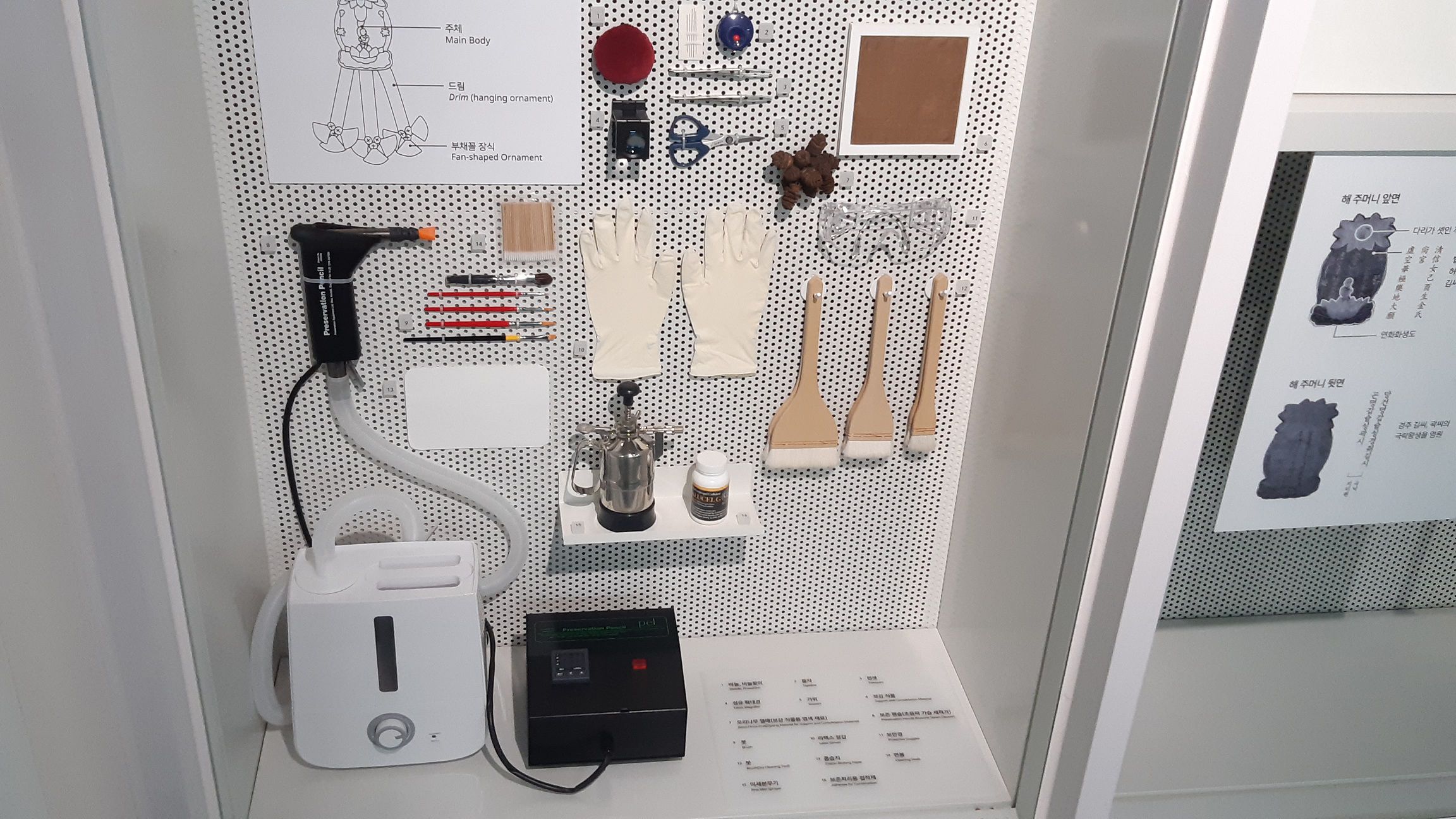

함께 있는 보존 과학실에서는 문화재 보존을 위한 장비와 용품을 전시한다. 국립문화재연구소 문화재보존과학센터에서 진행한 일월수 다라니주머니의 보존처리 방법이 소개되어 있다. 단순한 작품 전시와 소개를 넘어 보존의 전 과정을 자연스레 공개한 독특한 시도가 관람객들의 흥미를 끈다.

지인이 조각보를 한다. 작은 천 조각들을 한 땀, 한 땀 이어 면과 선으로 새로운 작품을 만들어 낸다. SNS에 피드를 올리면 해외에서의 반응이 더 뜨겁다고 한다. 일본에서도 문의가 온다고 하니 단순히 동양적 아름다움에 대한 호기심이나 호의적 태도 때문만은 아닌 듯하다. 그러나 정작 우리 안에는 한국의 고전적 아름다움에 대해 별 감흥이 없는 이들이 많다. 급격한 산업화를 거치며 우리 민속공예와 규방공예를 푸대접하고 그 가치에 대한 무지가 쌓여 만든 현상이 아닐까 조심스레 생각해 본다.

공예란 무엇일까? 무엇을 말하는지 어림짐작할 수는 있지만, 특정 물품 몇 가지를 예시로 삼지 않으면 설명하기 만만치 않다. 공예를 흔히 생활 속 예술이라고 말하지만, 안타깝게도 아직 우리 생활 속에 스며들어 있다고 자신 있게 말하기가 어려워 보인다. 이 지점에 서울공예박물관에 대한 기대와 과제가 함께 녹아 있다. 공예가 과거에만 머물지 않고, 현실의 삶과도 단절되지 않는, 작품으로서만이 아니라 자연스러운 문화로서 다시 우리 옆에 설 수 있게 만드는 기획력과 실행력을 기대해 본다.